Culturas Calcolíticas

La característica más importante de la cultura neolítica es el desarrollo de la vida rural con conocimiento de herramientas no metálicas y de la agricultura. Se cree que el primer metal utilizado por el ser humano en herramientas fue el cobre y su primer uso fue alrededor del 5000 a.C. hecho en. El período en el que el hombre utilizó herramientas de piedra y cobre juntos, ese período se llama el 'período Calcolítico' dice.

Las culturas no urbanas y no harappas se cuentan entre las culturas calcolíticas de la India. Su primer ascenso se produjo en el segundo milenio antes de Cristo. y finalmente fueron desplazados por culturas usuarias de hierro. Según la cronología, existen muchas ramas de asentamientos calcolíticos en la India. Algunos son anteriores a Harappa, otros son contemporáneos de la cultura Harappa y algunos se remontan al período posterior a Harappa. Bajo la cultura Pre-Harappan, Kalibanga de Rajasthan y Banawali de Haryana son claramente de la etapa Calcolítica.

Primeros asentamientos del valle del Indo

En Baluchistán, el valle de Gomal en el noroeste, las llanuras de Punjab, el Indo, Bahawalpur, el valle de Ghaggar, Rajasthan y Haryana, se han explorado y excavado muchos de estos asentamientos. Representan la agricultura y los asentamientos basados en el trigo y la cebada en la península, pero también explican los antecedentes de la civilización del Indo. En el período posterior, la civilización del Indo se desarrolló en toda esta región, que se extendió a la parte superior de Gujarat y Ganga-Yamuna.

Mundigak y Deh Morasi en el sur de Afganistán, Mehrgarh en Ghundai Baluchistán, Fort Gul Muhammad, Damb Sadat, Anjira, Syah Damb, Rana Ghundai, Kulli, Nal y Balakot, en Gomal Valle La evidencia de la civilización y la forma de vida anteriores a Harappa se exploró en excavaciones en Gumla y Rehman Dheri, la meseta de Potwar cerca de Rawalpindi en el oeste de Punjab, Jalilpur, Kotdiji y Amri del Indo, Kalibanga en Rajasthan y Banawali en Haryana. Se fue.

La gente de estas culturas pre-Harappan utilizaban herramientas de piedra y cobre. Hay evidencia de información sobre cobre de Mehrgarh y contacto con Afganistán, Irán y posiblemente la India central. En herramientas de cobre se han encontrado hachas, cuchillos, brazaletes, anillos, kankans, etc. Se han encontrado cuentas de arcilla y oro en Jalilpur.

La gente de estas culturas Pre-Harappa en Baluchistán y la región del Indo usaba cerámica pandu y de color rojo hecha a mano y con tiza. También se encuentran pinturas de color negro en algunos utensilios. Rana Ghundai en el área de Job Lorelai es famosa por su estilo de cerámica exquisitamente pintada. La influencia iraní se refleja en su segunda y tercera fase. Tanto el sitio de Amri como el de Kotdiji muestran estilos distintivos de cerámica pintada que se han encontrado en muchos lugares de Sindhu y sus áreas adyacentes.

Estas primeras culturas harappas muestran una secuencia continua de desarrollo de la economía rural. Los habitantes de esta cultura eran agricultores y pastores. En Kalibanga se ha encontrado evidencia de un campo arado del nivel Pre-Harappan. Cultivaban trigo, cebada, arroz, lentejas, urad, guisantes, etc. y criaban ganado como vacas, bueyes, ovejas, cabras, cerdos, búfalos, etc. Las excavaciones en algunos sitios indican un uso extensivo del metal y vínculos comerciales con el Golfo Pérsico en el oeste.

Sus casas estaban hechas de paja y barro. En ocasiones también se han utilizado ladrillos en bruto. Se han encontrado pruebas del uso de piedras en bruto y fortificaciones en algunos sitios como Kotdiji, Kalibanga. El asentamiento de Kalibanga anterior al Indo estaba rodeado por fortificaciones de ladrillos de adobe. Rahman Dheri indica un asentamiento anterior a Harappa bien planificado que estaba rodeado por un muro. El culto a la diosa está indicado por los ídolos femeninos obtenidos de Kulli, Jhab, etc. En la cremación se adoptaron tanto el método de cremación como el de entierro. En las urnas se encuentran herramientas, útiles, adornos, etc., por lo que parece que la gente de esta cultura creía en la vida extraterrestre.

Así, las culturas rurales del Indo, Punjab, Rajasthan, etc. estaban muy desarrolladas. Kotdiji tenía edificios bien planificados, fuertes muros de defensa y un buen sistema de desagües. Fue sobre esta rica base rural donde la civilización urbana pudo surgir/desarrollarse en el valle del Indo.

Los principales elementos de la civilización del valle del Indo

Civilización Harappa

Una de las primeras civilizaciones de valles fluviales del mundo, la civilización Harappa se desarrolló a lo largo de los ríos Indo y Ghaggar (antiguo Saraswati). Después de la era prehistórica, el hombre conquistó la naturaleza y el medio ambiente utilizando su experiencia, discreción y poder, como resultado de lo cual logró hacer su vida placentera, segura y conveniente a través de nuevos inventos. En esta secuencia, sobre el fondo calcolítico, en el curso del río Indo, surgió esta civilización civil plenamente desarrollada. En primer lugar, Charles Mason descubrió esta antigua civilización en 1826 d.C.

En 1872 d.C., Cunningham realizó un estudio sobre esta civilización y Fleet escribió un artículo al respecto. Pero esta hipótesis del esplendor más antiguo de la historia de la India obtuvo un fuerte apoyo cuando Dayaram Sahni en 1921 d.C. Harappán y en 1922 d.C. Rakhaldas Banerjee Mohenjodaro clave excavado. De la excavación de estos dos sitios, 2500 a. C. en la parte noroeste de la India. Se conoció una civilización urbana desarrollada alrededor de AD, en comparación con la cual otras civilizaciones desarrolladas del mundo de entonces, como Egipto y Mesopotamia, quedaron muy atrás en el curso de su desarrollo. Con el conocimiento de esta civilización, el período prehistórico de la historia india se remonta a mucho tiempo atrás. Ha sido el orgullo de la península india que cuando el mundo occidental estaba cubierto por el cenit de la civilización primitiva, esta península del continente asiático estaba habitada por gente civilizada muy avanzada. Diversas investigaciones han demostrado que el origen de las tendencias sociales, religiosas y materiales de la India se encuentra en esta civilización desarrollada.

Denominación

Las primeras evidencias de esta civilización se encontraron en las excavaciones de Harappa y Mohenjodaro, y ambos sitios estaban en la región del Indo y sus afluentes, por lo que los Dwans lo llamaron ' Civilización del Valle del Indo ' Pero posteriormente también se encontraron restos de esta civilización en zonas como Ropar, Lothal, Kalibanga, Banawali, Rangpur, Bhagtrao, Dholavira etc., que estaban fuera de la zona del Indo y sus afluentes. Por ello, en nombre de Harappa, el primer centro excavado y desarrollado de esta civilización, los arqueólogos la han llamado 'Civilización Harappa'. Nombrado. Al ser prehistórica, se le llama 'civilización histórica También conocido como '. Por primera vez se utilizaron ampliamente herramientas de bronce en esta civilización, por lo que se la llamó Edad del Bronce. civilización También llamado.

Primera Urbanización

Al igual que otras civilizaciones contemporáneas, la civilización del Indo también se desarrolló en los valles de los ríos. Debido a la fertilidad de la tierra y la disponibilidad de agua, en esta región se podría producir una gran cantidad de excedentes. Debido a una mayor producción excedente nacieron clases no agrícolas, como comerciantes, artesanos y gobernantes, lo que poco a poco dio impulso al proceso de urbanización y por primera vez en la civilización del Indo surgieron las ciudades, de ahí que esta civilización fuera llamada ' primera Urbanización' también dice. V. Garden Child dice que la urbanización está estrechamente relacionada con el desarrollo tecnológico, la metalurgia, la producción excedente, la especialización, la estratificación de clases y la formación del Estado. Todos estos elementos, junto con la invención y desarrollo de la escritura, dieron lugar a la revolución urbana, que luego se convirtió en el presagio del desarrollo de la civilización. Por tanto, la civilización es una etapa definida en el desarrollo social gradual del hombre, que está muy por delante de la etapa de cazadores-recolectores. Al mismo tiempo, esta etapa está muy por delante de la sociedad neolítica porque la sociedad neolítica no estaba lo suficientemente desarrollada como para producir excedentes.

Culturas prehistóricas en la India:período mesolítico y neolítico

Constructor de la civilización del Indo

Los historiadores han discrepado sobre el surgimiento y desarrollo de la civilización del Indo. Según arqueólogos como Sir John Marshall, Garden Child y Martimer Wheeler, esta civilización fue una rama colonial de la civilización mesopotámica que fue traída a la región del Indo por los sumerios. Según ellos, los restos encontrados de la civilización del Indo son muy similares a los de la civilización occidental. Según Wheeler, la civilización sumeria es cronológicamente más antigua que la civilización Harappa, por lo que era natural que la civilización del Indo estuviera influenciada por la civilización sumeria. Los habitantes de la civilización del Indo aprendieron mucho de los sumerios. En apoyo de su argumento, estudiosos como Wheeler han tratado de mostrar las similitudes de ambas civilizaciones, ya que ambas eran urbanas y en ambas se utilizaban ladrillos. La artesanía es característica de ambas civilizaciones y los pueblos de ambas civilizaciones utilizaban escritura y tiza.

Aunque algunas similitudes se reflejan en los sellos, el urbanismo, los utensilios, las herramientas y los ladrillos obtenidos de Mesopotamia y la civilización del Indo, el sistema urbano de la civilización del Indo es un bien- manzana urbana planificada. El sistema de drenaje estaba más desarrollado que el de los sumerios. Mientras que los ladrillos sumerios están en bruto, sin pulir y secados al sol, los ladrillos de Harappa están completamente horneados. También hay una diferencia en el guión de ambas civilizaciones. La escritura Sandhav es jeroglífica con 400 signos, mientras que la escritura sumeria tiene 900 caracteres. Por tanto, el surgimiento de la civilización del Indo no puede considerarse desde la civilización sumeria.

KN. Historiadores como Shastri, Pusalkar y Bhagwan Singh consideran que los arios son los creadores tanto de la civilización del Indo como de la civilización védica. Bhagwan Singh intenta demostrar que la cultura harappa y védica son una sola.

Origen dravidiano

Rakhaldas Banerjee atribuye la creación de esta civilización a los dravidianos. Wheeler cree que 'Dasyu' y 'Das' Sindhu como se menciona en Rigveda Fue el constructor de la civilización. De hecho, el creador de la civilización del Indo debe haber sido Dravid porque no es difícil inferir de los acontecimientos descritos en el Rigveda que la destrucción de esta civilización desarrollada fue obra de los arios.

est Origen local

Fair Service, Pareja Alchin, Stuart Piggatt, Amalananda Ghosh La mayoría de los historiadores aceptan los orígenes locales de Harappa según los cuales esta civilización se desarrolló en varios sitios pre-Harappa. El núcleo de la civilización del Indo han sido las culturas locales que existían aquí incluso antes del surgimiento de la civilización del Indo. De hecho, la originalidad y los elementos personales en las características de la civilización del Indo indican su origen local. Las culturas rurales y calcolíticas que se han encontrado en sitios como el sur de Afganistán, Indo, Rajasthan, Gujarat, Mundigak, Jhab, Kulli Naal, Amri, se desarrollaron gradualmente y se convirtieron en la base de la civilización del Indo. Los habitantes de estas culturas rurales se dedicaban a la agricultura y las excavaciones en estos sitios han encontrado herramientas y cerámica similares a las de Harappa.

Programación

Determinar el período de la civilización Harappa es sin duda difícil. Las excavaciones de Mohenjodaro han revelado siete niveles de esta civilización, que parece haber existido desde hace al menos 1000 años. En primer lugar, Sir John Marshall en 1931 d.C., basándose en la fecha de Sargón, el período de esta civilización es antes de Cristo. 3250 a. C. Se fijó 2750. La determinación del tiempo de esta civilización fue realizada por Vatsa en la forma de Madhoswarup en BC. 3500-2700 a.C., los Dales a.C. 2900-1900 a.C., Ernest Mackay a.C. 2800-5500 a.C., C.J. Gad a.C. 2350-1700 a.C., d.p. Agrawal en B.C. 2350-1750 a.C. Y el Servicio Justo a.C. 2000-1500 a.C. realizado.

Martimer Wheeler se refiere principalmente al período de esta civilización como antes de Cristo basándose en las monedas de Harappa encontradas en sitios como Ur y Kish en Mesopotamia y la evidencia del Rigveda. Juego 2500-1700. La relación comercial de esta civilización con Mesopotamia fue alta sólo en la era de Sargón, por lo que esta relación se remonta a antes de Cristo. Debe haberse establecido alrededor del año 2500. Según Wheeler, Indra del Rigveda había destruido los muros de defensa de Harappa, Por eso se le llama 'Purandar ' Habiendo dicho. Las excavaciones de Mohenjodaro muestran que sus habitantes fueron brutalmente asesinados. El principal acusado de esta masacre fue 'Indra'. De esto parece que los arios atacaron y destruyeron las ciudades de esta civilización y masacraron a los ciudadanos que huían. Llegada de los arios a la India aC Se cree que fue alrededor del año 1500 y esta puede haber sido la época del fin de la civilización del Indo. BC No se han encontrado focas posteriores al año 1500 en sitios de Mesapotámica, por lo que esta época puede considerarse el fin de la civilización del Indo.

Posteriormente se obtuvieron dataciones por radiocarbono de Mohenjadaro, Kotdiji, Kalibanga, Lothal, Rojdi, Surkotada y Bada de esta civilización. Mediante el método del radiocarbono, esta civilización se dividió en tres fases:la fase Pre-Harappa alrededor de BC. 3500-2600 a. C. Para antes de Cristo, la etapa madura de Harappa fue alrededor de AC. 2600-1900 aC hasta y aproximadamente 1900-1300 aC Hasta que el norte se divide en la fase Harappa. De esta forma, según el nuevo método de análisis de este radiocarbono (C-14), el período común de esta civilización es antes de Cristo. Se puede considerar entre 2500 y 1700 a.C. Civilización Harappa aC Había alcanzado la cima de su desarrollo en el año 2500.

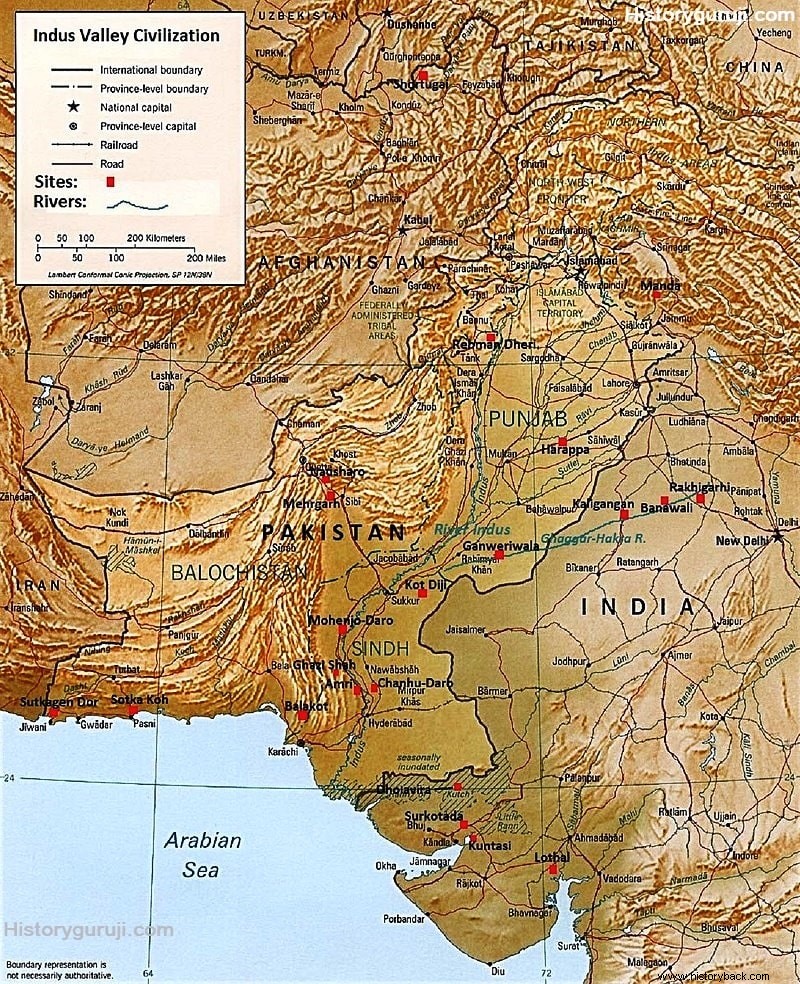

Área de expansión de la civilización Harappa

Varias veces el área de todas las civilizaciones antiguas del mundo era amplia. El centro de esta civilización madura estaba en el Punjab y el Indo. Pero esta civilización incluía no sólo las regiones de Punjab, Indo y Baluchistán, sino también las partes marginales de Gujarat, Rajasthan, Haryana y el oeste de Uttar Pradesh. अब तो महाराष्ट्र और गंगा-यमुना के दोआब से भी इस विकसित सभ्यता के अवशेष मिलने की सूचनाएँ मिल रह ी हैं। यह सभ्यता पश्चिम में मकरान सुत्का गेनडोर से लेकर पूरब में मेरठ के आलमगीरपुर (उ.प्र. ) तक तथा उत्तर में जम्मू-कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक फैली थी।

Este es un valor de 1.600 कि.मी. El precio total es de 1.400 कि.मी. क्षेत्र में विस्तृत थी और इस त्रिभुजाकार क्षे त्र का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। Más información रहे होंगे। नवीन अन्वेषणों से यह निश्चित हो गय mí । भगवतशरण उपाध्याय के अनुसार इसका विस्तार 2 में बिहार के पटना तथा बक्सर तक रहा होगा क्योंकि इन स्थानों से प्राप्त मृंडमूर्तियों पर सैंधव स भ्यता की छाप है।

हड़प्पाई सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र स्र की सभ्यता के क्षेत्र से बीस गुना और मिस्र ा मेसोपोटामिया की दोनों सभ्यताओं के संयुक्त क् षेत्रफल से बारह गुना बड़ा था।

भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक इस सभ्यता के कुल 2,400 स्थलों का पता लग चुका है जिसमें से 9,25 केंद्र भारत में है। में है। है। में में में है। है। है। में है। में है। में में में में में में में में में में में में में में में अभी तक कुछ गिने-चुने स्थलों क mí Más información में आये हैं-

बलूचिस्तान

दक्षिणी बलूचिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के पु पुivamente स्थल स्थित हैं मकya नदी के मुहाने पर), सुत hubte के मुहाने पर), बालाकोट (विंदार नदी के मुहाने पर औ) र डाबरकोट (सोन मियानी खाड़ी के पूर्व में नदी के मुहाने पर)।

उत्तर पश्चिमी सीमांत

उत्तर पश्चिमी सीमांत की संपूर्ण पुर marca • त सendaमग supaga lado, गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती है अफग अफग अफगijaन ज ज ज ज ज क एक favor गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु-पूर्व सव ्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त ए हैं।

सिंधु

सिंधु में कुछ स्थल प्रसिद्ध हैं, जैसे- मोहनजोदड़ो, चांहूदड़ो, जूडीरोजोदड़ो, आमरी (जिसमें सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेप के ऊप सिंधु सभ °यत के निक निक मिलते मिलते मिलते मिलते मिलते मिलते कोटदीजी कोटदीजी कोटदीजी कोटदीजी कोटदीजी, अलीमु‐, के के सिंधु सिंधु सभ सभ सभ के निक मिलते मिलते मिलते मिलते मिलते मिलते मिलते कोटदीजी कोटदीजी कोटदीजी कोटदीजी कोटदीजी कोटदीजी, अलीमु¬ अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु सिंधु सिंधु सिंधु सिंधु सिंधु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु मिलते मिलते मिलते मिलते कोटदीजी कोटदीजी कोटदीजी कोटदीजी अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु कोटदीजी अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु अलीमु. रहमानढ़ेरी, रानाघुंडई इत्यादि।

पश्चिमी पंजाब

इस क्षेत्र में अधिक स्थल प्रकाश में नहीं आ ये हैं। संभवतः पंजाब की नदियों के मार्ग बदलने के कारण कुछ स्थल नष्ट हो गये हैं। इसके अलावा डेरा इस्माइलखाना, जलीलपुर, रहमानढ़ेरी, गुमला, चक-porte

बहावलपुर

यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित हैं। इस मार्ग का स्थानीय नाम हकरा है। घग्घर/हकर flidor

राजस्थान

प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स ्थित इस क्षेत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थल काली बंगा है। इस पुर gaso राजस्थान के समस्त हड़प्पाई पुरास्थल आधुनिक ग ंगानगर जिले में हैं।

हरियाणा

हरियाणा में इस सभ्यता का महत्त्वपूर्ण स्थ ल हिसार जिले में स्थित बनावली है। इसके अलावा मिथातल, सिसवल, राखीगढ़ी, वाड़ा तथा व Más información

पूर्वी पंजाब

इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण स्थल रोपड़ और संधोल है। हाल ही में चंडीगढ़ नगर में भी हड़प्पा के निक्षेप पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त कोटलानिहंग खान, चक 86 व mí.

गंगा-यमुना दोआब

गंगा-यमुना क्षेत्र में हड़प्पाई पुरास्थल मेरठ जिले के आलमगीरपुर तक फैले हुए हैं। अन्य स्थल सहारनपुर जिले में स्थित हुलास तथा ड़गाँव हैं। हुलास तथा बाड़गाँव की गणना परवर्ती हड़प्पा सभ ्यता के पुरास्थलों में की जाती है।

जम्मू

इस क्षेत्र से मात्र एक स्थल का पता लगा है, ज ो अखनूर के निकट मांडा में है। यह स्थल भी हड़प्पा सभ्यता के परवर्ती चरण से सं बंघित है।

गुजरात

1947. के बाद गुजरात में हड़प्पाई स्थलों की खोज के लि ए व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 22 पुर gaste गुजरात प् porta

महाराष्ट्र

इस प्रदेश के दायमाबाद पुरास haba ताम्र-मूर्तियों का एक निधान, जिसे प्रायः हड़प् पा संस्कृति से संबद्ध किया जाता है, के दायमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें रथ चलाते मनुष्य, सांड़, गैंडा और हाथी की आ कृतियाँ प्रमुख रूप से प्राप्त हुई हैं। ये सभी ठोस धातु की बनी हैं और वजन कई किलो है, किं तु इसकी तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है

अफगानिस्तान

हिंदुकुश के उत्तर में अफगानिस्तान में ित मुंडीगाक और शोेर्तगोई दो पुरास्थल हैं। मुंडीगाक का उत्खनन जे.एम. कैसल द्वारा किया गया था, जबकि शोर्तगोई की खोज ए वं उत्खनन हेनरी फ्रैंकफर्ट द्वारा कराया गया था । शोर्तगोई लाजवर्द की प्राप्ति के लिए बसाई गई यापारिक बस्ती थी।

यह बिडंबना है कि उपरोक्त पुरातात्त्विक स्थलों की खोज एवं उत्खनन के बाद भ sigue और खुदाई में उदासीन हैं। नवीन अनुसंधानों से विकसित विकसित सभ्यता के उदय और विनाश के लिए उत्तरदायी तत्त्वों की पहचान की जा सकती है।

प्रमुख पुरास्थल (Sitios principales)

भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के ज्ञात लगभग 2,400 स्थानों में से केवल छः को ही नगर की ा दी जा सकती है- हड़प्पा, मोहनजोदड़ो (मुअनजोदारो), चांहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली (बणावली)। इनमें से दो नगर बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं- पाकि स्तान के पंजाब का रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्प ा तथा सिंधु का मोहनजोदड़ो (मृतकों का टीला)। दोनों ही पुरास्थल एक दूसरे से 483 कि.मी. दूर थे और सिंधु नदी द्वा así तीसenas नगर मोहनजोदड़ो से 130 कि.मी. दक्षिण में च siguez इसके अतिरिक्त ivamente इन सभी स्थलों पecer सुतकांगेनडोर तथा सुरकोटदा के समुद्रतटीय नगरों में भी इस सभ्यता की परिपक्व अवस्था दिखाई देती

मोहनजोदड़ो (मुअनजोदारो)

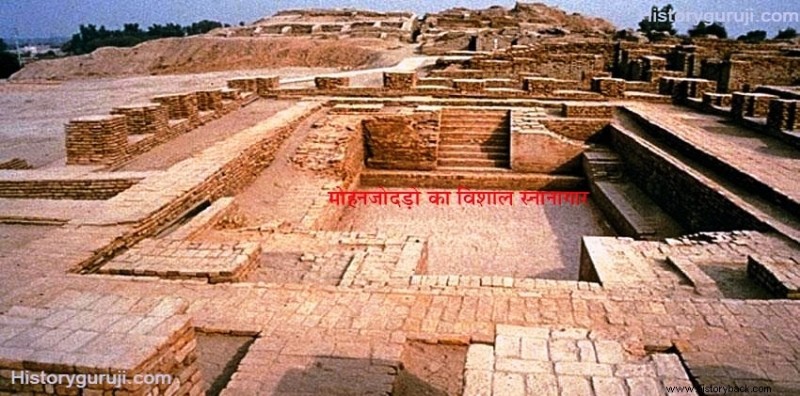

मुअनजोदाaron. यह पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह नगर लगभग पाँच कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो के टीलों को 1922 ई. में खोजने का श्रेय राखालदास बनर्जी को प्रagaप है। है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्रagaचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। यहाँ पूर्व और पश्चिम (नगर के) दिशा में प्रagaप्त दो के के अतिरिक्त सारorar. यह siguez इनके अतिरिक्त सार्वजनिक भवन एवं अधिकारी-आवास के ध्वंसावशेष भी सार्वजनिक भवनों की श्रेणी में आते हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। अधिकारी-आवास विशाल स्नानागा Para के उत्तर -पूर्व में स्थित था।

दुर्ग टीला

मोहनजोदड़ो के पशutar इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कुंभकारों के छः भट्ठों के अवशेष, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए ताँबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पट पटरी एवं काँसे की नृत्यरत न न की कीÉ

मोहनजोदड़ो नगर के एच. आर. क्षेत्र से जो म sigue. मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण से नगर-क्षेत्र के अंदर मकानों तथा सार्वजनिक माisiones इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से लगभग 1,398 मुहरें (मुद्रaga) भी प्रagaप्त हुई हैं जो कुल लेखन-सामग्री का 56.67 प्रतिशत हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। पत्थर की मूर्तियों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सेलखड़ी से निर्मित एक 19 सेमी. लंबा पुरुष का धड़ है। चूना पत्थर का बना एक पुरुष सिर (14 सेमी), सेलखड़ी से बनी एक अन्य मूर्ति भी विशेष उल्लेखनीय हैं। अन्य अवशेषो में सूती व ऊनी कपड़े क mí कूबड़वाले बैल की आकृतियुकutar की आकृतिवाली मुद hubte उल्लेखनीय हैं। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रaga पर एक संश्लिष्ट आकृति भी मिली है, जिसमें आधा भाग मानव का है, आधा भाग बाघ का। एक सिलबट्टा तथा मिट्टी का तराजू भी मिला है। मोहनजोदड़ो के सम siguez नगर के अंदर शव-विसर्जन के दो प्रकार के साक्ष्य मिले हैं- एक आंशिक शवाधान का और दूसरा पूर्ण समाधीकरण (दफनाने) का।

बृहत्स्न ef las cosas

अन्नागार

मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर ऊँचे चबूतरे पर निर्मित विशाल भवन संपू संपूर्ण हड़प्प Chrriba संस ल मीटende लंब लंब 45. मीटर चौड़ा था। इसमें ईंटों से बने हुए विभिन्न आकार-प्रकार के पच्चीस प्रकोष्ठ मिले हैं। हैं। हैं। माisiones ह्वीलर ने इसे ‘अन्नागाdos’ (कोठार) बताया है, जबकि कुछ अनgon. इसमें हव mí इस भवन का मुख्य प्रवेश-द्वार नदी की ओर था, जिससे अनाज को लाक compañía खने में सुविधा होती रही होगी। संभवतः यह balteza भंडार marcaija था जिसमें जनता से कर के रूप में वसूल किये गये अनाज को रखok जाता था। मिस्र, मेसोपोटामिया से भी अन्नागारों के साक्ष्य पाये गये हैं।

सार्वजनिक भवन

दुर्ग के दक्षिण में 27.43 मीटर वर्गाकार क tomar. मुख्य प्रवेश-द्वार उत्तर की ओर था। भवन के भीतर बैठने के लिए चौकियाँ बनाई गई थीं। मैके इसे ‘सामूहिक बाज mí’ बताते हैं हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार संभवतः इसका प्रयोग धर्म-चर्चा या धoque धί सभाओं के किय कियाताताता था ।ा ।ा ।ा ।ा ।ा ।ा। gaste म sigue, महोदय इसकी तुलना ‘बौद्ध गुफा मंदिर’ से करते हैं और यही उचित भी लगता है।

अधिकारी आवास

विश sigue. आकार के एक विशाल भवन का अवशेष प्र sigueal वenas यह भवन संभवतः महत्त्वपू¢ र अधिकारियों का निवास स्थान था। मैके के अनुसार इसमें पुरोहित जैसे विशिष्ट लोग निवास करते थे।

हड़प्पा

पाकिस्तान के पंजाब प्रagaंत में स्थित मांटगोमरी जिले में ¢ endr. हड़प्पा के ध्वंशावशेषों के संबंध में सबसे पहले जानकारी 1826 ई. में चार plary मैसन ने थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। थी। इसके बाद 1856 ई. में ब्रंटन बंधुओं ने हड़प्पा के पुरातात्त्विक महत्त्व को स्पष्ट किया। जान मार्शल के निर्देशन में 1921 ई. में दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन काisiones यहाँ से मिस्र औecer 1946 ई. में सर मार्टीमर ह्वीलuestos यह नगर करीब पांँच कि.मी. के क्षेत्र में बसा हुआ था।

हड़प्पा से प्रagaप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से किय गया गया है। है। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा-प्रagaचीर से घिरा हुआ था। दुenas का आकार समलंब चतुर्भुज की भाँति था जिसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 420 मी. तथा पूर्व से पश्चिम चैड़ाई 196 मी. Es. उत्खननकenas necesitaओं ने दुर्ग के टीले को माउंट ‘अब’ नाम दिया है। दुर्ग का मुख्य प्रवेश-द्वार उत्तर दिशा में तथा दूसरा प्रवेशद्वार दक्षिण दिशा में था। रक्षा-प्रaga लगभग बारह मीटर ऊँची थी जिसमें स्थान-स्थान पecer हड़प्पा के दुर्ग के ब sigue. /P>

अन्नागार

हड़प्पा से प्रagaंत अन्नागार नगर गढ़ी के बाहर रावी नदी निकट निकट स्थित थे। यहाँ से छः-छः की दो पंक्तियाँ में निर्मित कुल बारह कक्षोंवाले एक अन्नागार का अवशेष प्रकendr. का है, जिसक sigue.

हड़प्पा के ‘एफ’ टीले में पकी हुई ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकाgres चबूत debe इन चबूतरों में ईंटों को खड़े रूप में जोड़ा गया है। प् Est. Es. हर चबूतरे में संभवतः ओखली लगाने के लिए छेद था। इन चबूतरों के छेदों में राख, जले हुए गेहूँ तथा जौ के दाने एवं भूसा के तिनके हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। म sigue, ह्वीलर के अनुसार इन चबूतरों का उपयोग संभवतः अनाज पीसने के लिए किया जाता था।

श्रमिक आवास

श्रमिक आवास के रूप में विकसित 15 मकानों की दो पंक्तियाँ मिली हैं जिनमें उत्तरी पंक्ति में स fl. प् Est. का है। प्रत्येक घर में कमरे तथा आंगन होते थे। इनमें मोहनजोदड़ो के घरों की भाँति कुँएं नहीं हैं। श्रमिक आवास के निकट ही करीब चौदह भट्टों और धातु बनाने की एक मूषा के अवशेष मिले हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। हैं। इसके अतिरिक्त यह siguez के दानों के अवशेष भी मिले हैं ।

कब्रिस्तान

हड़प्पा के सामान haba यहाँ की खुदाई में कुल 57 शवाधान पाये गये हैं। शव प्रagaयः उत्तisiones एक कब्र में लकड़ी के ताबूत में शव को रखकर दफनाया गया था। बारह शवाधानों से काँस्य-दर्पण भी प्रagaप demás हुए हैं। हैं। हैं। एक सुरमा लगाने की सलाई, एक समाधि से सीपी की चमutar हड़प्पा से 1934 ई. में एक अन्य समाधि मिली थी जिसे ‘समाधि-एच’ न gaste इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल से माना जाता है।

चांहूदड़ो

मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित च gaste गोपाल मजूमदार ने किया और 1943 ई. में मैके द्वाisiones सबसे निचले स्तर से हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर गु debe. ताँबे और काँसे के औजार तथा साँचों के भंडार मिलने से लगता है कि यहाँ मनके बनाने, हड्डियों के सामान तथा मुद्रaga-नि COMPLETO वस्तुएँ निर्मित व अσternador वस्तुएँ जिस प्रकार बिखरी हुई मिली हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि यहाँ के लोग अचानक मकान छोड़कर भागे थे।

यहाँ से जला हुआ एक कपाल, च sigue. इसके अलावा यहाँ से लिपिस्टिक का भी साक्ष्य मिला है। यहीं से एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। मिट्टी की एक मुद्रा पर तीन घडि़यालों और दो मछलियों का अंकन है। एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर दो नग्न-नारियों का अंकन है जो हाथ में एक-एक ध्वज पकड़े हुए हैं और ध्वजों के बीच से पीपल की पत्तियाँ निकल रही हैं। चांहूदड़ो ही एक मात्र ऐसा पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, किंतु किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है।

लोथल

यह पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक गाँव के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1954-55 ई. में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। इस स्थल से विभिन्न कालों के पाँच स्तर पाये गये हैं। यहाँ पर दो भिन्न-भिन्न टीले नहीं मिले हैं, बल्कि पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। यह बस्ती छः खंडों में विभक्त थी, जो पूर्व से पश्चिम 117 मी. और उत्तर से दक्षिण की ओर 136 मी. तक फैली हुई था।

बाजार और औद्योगिक क्षेत्र

लोथल नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में एक औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ से मनके बनाने वाले, ताँबे तथा सोने का काम करनेवाले शिल्पियों और ताम्रकर्मियों की उद्योगशालाएँ भी प्रकाश में आई हैं। यहाँ एक मकान से सोने के दाने, सेलखड़ी की चार मुहरें, सीप एवं ताँबे की बनी चूड़ियाँ और रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। लोथल नगर में जल को पुनर्शोधित कर उपयोग में लाया जाता था, एक बूँद जल व्यर्थ नहीं जाता था।

नगर दुर्ग के पश्चिम की ओर विभिन्न आकार के ग्यारह कमरे बने थे, जिनका प्रयोग मनके या दाना बनानेवाले कारखाने के रूप में किया जाता था। लोथल नगर क्षेत्र के बाहरी उत्तरी-पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र था, जहाँ से बीस समाधियाँ मिली हैं। यहाँ तीन युग्मित् समाधि के भी उदाहरण मिले हैं। लोथल की अधिकांश कब्रों में कंकाल के सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर था। केवल अपवादस्वरूप एक कंकाल की दिशा पूर्व-पश्चिम की ओर मिली है।

बंदरगाह अथवा गोदीबाड़ा

लोथल की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बंदरगाह अथवा गोदीवाड़ा का अवशेष है। इसका औसत आकार 214×36 मीटर एवं गहराई 3.3 मीटर है। इसके उत्तर में बारह मीटर चौड़ा एक प्रवेश-द्वार निर्मित था जिससे होकर जहाज आते-जाते थे और दक्षिण दीवार में अतिरिक्त जल के लिए निकास-द्वार था। इस बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जहाज आते-जाते थे।

लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक ही रक्षा-प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्व उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह के अतिरिक्त विशिष्ट मृद्भांड, उपकरण, मुहरें, बाट-माप एवं पाषाण-उपकरण हैं। इसके साथ ही धान (चावल), फारस की मुहरें एवं घोड़ों की लघु मृंडमूर्तियों के भी अवशेष मिले हैं। लोथल से प्राप्त एक मृद्भांड पर एक कौआ तथा एक लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण हैं जिसका समीकरण पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कथा से किया गया है। यहाँ से उत्तरकाल की एक कथित अग्निवेदी भी मिली है। नाव के आकार की दो मुहरें तथा लकड़ी का एक अन्नागार मिला है। अन्न पीसने की चक्की, हाथीदाँत तथा सीप का पैमाना, एक छोटा सा दिशा-मापक यंत्र भी मिला है। ताँबे का पक्षी, बैल, खरगोश व कुत्ते की आकृतियाँ भी मिली हैं, जिसमें ताँबे का कुत्ता विशेष महत्त्वपूर्ण है।

लोथल से मेसोपोटामियाई मूल की तीन बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से बटन के आकार की एक मुद्रा भी मिली है। आटा पीसने के दो पाट भी मिले हैं जो हड़प्पा संस्कृति के एक मात्र उदाहरण हैं। लोथल के उत्खनन से जिस प्रकार की नगर-योजना और अन्य भौतिक वस्तुएँ प्रकाश में आई हैं, उनसे लोथल एक लघु-हड़प्पा या मोहनजोदड़ो लगता है। समुद्र के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया के साथ व्यापार का एक प्रधान केंद्र था।

कालीबंगा

कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के बांयें तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1953 ई. में बी.बी. लाल एवं बी. De. थापर द्वारा कराई गई। यहाँ पर प्राक्-हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यह प्राचीन समय में काले रंग की पत्थर की बनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की भाँति यहाँ पर सुरक्षा-प्राचीर से घिरे दो टीले पाये गये हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। पूर्वी टीले की सभ्यता प्राक्-हड़प्पाकालीन है।

कालीबंगा में हड़प्पा-पूर्व सभ्यता की यह बस्ती कच्ची ईंटों की किलेबंदी से घिरी थी। प्राक्-हड़प्पा बस्तियों में प्रयुक्त होनेवाली कच्ची ईंटें 30×20×10 से.मी. आकार की होती थी। इस प्राक्-हड़प्पा सभ्यता में प्रायः मकान में एक आंगन होता था और उसके किनारे पर कुछ कमरे बने होते थे। आँगन में खाना पकाने का साक्ष्य भी मिला है, क्योंकि वहाँ भूमि के ऊपर और नीचे दोनों प्रकार के तंदूर मिले हैं। इस युग में पत्थर और ताँबे दोनों प्रकार के उपकरण प्रचलित थे, परंतु पत्थर के उपकरणों का प्रयोग अधिक होता था। संभवतः कालीबंगा के इस चरण का जीवन 3000 ई.पू. के आसपास तक रहा होगा। मिट्टी के खिलौनों, पहियों तथा मवेशियों की हड्डियों की प्राप्ति से बैलगाड़ी के अस्तित्व का सहज अनुमान किया जा सकता है।

दूसरे बड़े टीले से जो वस्तुएँ मिली हैं, वे हड़प्पा सभ्यता के समानुरुप हैं। अन्य हड़प्पाई नगरों की तरह कालीबंगा भी दो भागों- नगर दुर्ग या गढ़ी और नगर में विभाजित था। नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुजाकार था। यहाँ से मिले मकानों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि सभी मकान कच्ची ईंटों से बनाये गये थे, किंतु नाली और कुंओं के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा कोएक फर्श हड़प्पा सभ्यता का एक मात्र उदाहरण है जहाँ परिच्छेदीवृत्त से अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिण भाग में मिट्टी और कच्चे ईंटों के बने हुए पाँच चबूतरे मिले हैं, जिसके शिखर पर संदिग्ध हवनकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तनों के कुछ ऐसे टुकड़े मिले हैं, जिनसे लगता है कि इस सभ्यता की लिपि दाँयें से बाँयें लिखी जाती थी। भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था, किंतु नालियों, कुँओं तथा स्नानागारों में पकी ईंटें प्रयुक्त की गई हैं। कालीबंगा में मोहनजोदड़ो जैसी उच्च-स्तर की जल-निकास व्यवस्था का साक्ष्य नहीं मिला है।

ताम्र-पाषाणिक पशुचारी-कृषक संस्कृतियाँ (Copper-Stone Cattle Cultivator Cultures)

जुते हुए खेत का साक्ष्य

कालीबंगा में प्राक्-हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य है जिसके कुंडों के बीच की दूरी पूर्व-पश्चिम की ओर 30 से.मी. और उत्तर-दक्षिण 1.10 मी. Es. संभवतः कम दूरी के खाँचों में चना और अधिक दूरी के खाँचों में सरसो की बुआई की जाती थी।

यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण, माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, शंख, काँच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी के पहिये, साँड़ की खंडित मृंडमूर्ति, सिलबट्टे आदि पुरावशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त सेलखड़ी की मुहरें और मिट्टी की छोटी मुहरें महत्त्वपूर्ण अवशेष हैं। एक मुहर पर किसी आराध्य देव की आकृति मिली है। यहाँ से प्राप्त मुद्राएँ मेसोपोटामियाई मुहरों के समकक्ष थीं। मिट्टी की मुहरों पर सरकंडे के निशान से लगता है कि इनका प्रयोग पैकिंग के लिए किया जाता रहा होगा।

कालीबंगा के दक्षिण-पश्चिम में कब्रिस्तान स्थित था। यहाँ अंत्येष्ठि संस्कार की तीन विधियाँ प्रचलित थीं- पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह-संस्कार। यहाँ से शव-विसर्जन के सैंतीस उदाहरण मिले हैं। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें छः छेद हैं, इससे जलकपाली या मस्तिष्क-शोध की बीमारी का ज्ञान होता है। यहाँ से एक ऐसा कंकाल मिला है जिसके बाँयें घुटने पर किसी धारदार औजार से काटने का निशान है। यहीं से भूकंप के प्राचीनतम् प्रमाण मिले हैं। संभवतः घग्घर नदी के सूख जाने से कालीबंगा का विनाश हो गया।

बनावली

हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली की खुदाई 1973-74 ई. में रवींद्रसिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। इस स्थल से प्राक्-हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के तीन स्तर प्रकाश में आये हैं। यहाँ प्राक्-हड़प्पा स्तर से ही नगर-नियोजन एवं बाट के प्रमाण मिलते हैं।

हड़प्पाकालीन इस स्थल पर नगर-नियोजन अत्यंत विकसित है। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग-अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। दुर्ग की दीवारें 5.4 मी. से 7 मी. तक चैड़ी थीं। एक मकान से धावन-पात्र के साक्ष्य मिले हैं जो किसी व्यापारी के आवास की ओर संकेत करता है। एक दूसरे बड़े मकान से सोने, लाजवर्द, कार्नेलियन के मनके, छोटे बटखरे तथा सोने की परत चढ़ी एक कसौटी जैसी वस्तुएँ मिली हैं, जिससे लगता है कि यह किसी स्वर्णकार का मकान था। इसके अतिरिक्त मृद्भांड, गोलियाँ, मनके, ताँबे के बाण्राग, हल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। बनावली की नगर-योजना जाल के आकार की बनाई गई थी, किंतु यहाँ जल-निकास प्रणाली का अभाव दिखाई देता है।

अन्य प्रमुख पुरास्थल

सुरकोटदा : सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 ई. में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। सुरकोटदा के दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अन्य नगरों के विपरीत यहाँ नगर दो भागों- गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। दुर्ग कूटी हुई पीली मिट्टी से निर्मित चबूतरे पर बनाया गया था। यहाँ से प्राप्त घोड़े की अस्थियाँ एवं कलश शवाधान के अवशेष विशेष महत्त्वपूर्ण हैं।

सुत्कांगेनडोर: यह पुरास्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है जो हड़प्पा संस्कृति की सबसे पश्चिमी बस्ती थी। इसकी खोज 1927 ई. में आरेल स्टाइन ने की थी। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की परिपक्व अवस्था के अवशेष पाये गये हैं। यहाँ का दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था। संभवतः यह समुद्र तट पर अवस्थित एक व्यापारिक बंदरगाह था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अस्थि-भस्म से भरा बर्तन, ताँबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूडि़याँ तथा तिकोने ठीकरे महत्त्वपूर्ण हैं।

कोटदीजी : पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में खैरपुर नामक स्थान पर स्थित इस पुरास्थल की खोज 1935 ई. में धुर्ये ने की थी। इसका नियमित उत्खनन 1953 ई. में फजल अहमद खान द्वारा कराया गया। इस बस्ती के चारों ओर पत्थर की दीवार बनी थी, जो लगभग 3000 ई.पू. की प्रतीत होती है। कोटदीजी में एक आदि-हड़प्पा स्तर मिला है। इस आदि-हड़प्पा स्तर के मृद्भांडों पर मोर, मृग और गेंदों की जुड़ी हुई आकृतियों का अपरिष्कृत चित्रण मिलता है। संभवतः यहाँ पर घर बनाने में पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इससे लगता है कि पाषाणयुगीन सभ्यता का अंत यहीं पर हुआ था। कोटदीजी के विस्तृत स्तर से काँसेे की चपटे फलकवाली कुल्हाड़ी, बाणाग्र, छेनी, पत्थर की चाकी, अँगूठी व दोहरी एवं इकहरी चूड़ियाँ आदि मिली हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से मृत्पिंड भी पाये गये हैं। कोटदीजी के इन स्तरों में जो संस्कृति मिलती है, वह थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ हड़प्पा सभ्यता में चलती रही है।

आलमगीरपुर : पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी पर स्थित इस पुरास्थल की खोज 1958 ई. में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है। गंगा-यमुना दोआब में यह पहला स्थल है जहाँ से हड़प्पाकालीन अवशेष प्रकाश में आये हैं।

आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। यहाँ मृद्भांड, मनके एवं मृत्पिंड मिले हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ भी मिली हैं। एक गर्त से रोटी बेलने की चैकी तथा कटोरे के टुकड़े पाये गये हैं।

रंगपुर : गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप स्थित इस स्थल की खुदाई 1953-54 ई. में एस.आर. राव द्वारा की गई। यहाँ से प्राप्त कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृद्भांड, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ से धान की भूसी का ढेर मिला है।

अलीमुराद : अलीमुराद सिंधु प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ से कूप, मिट्टी के बर्तन, कार्निलियन के मनके, बैल की लघु मृंडमूर्ति और काँसे की कुल्हाड़ी आदि मिली हैं। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग का अवशेष भी प्राप्त हुआ है।

खर्वी : गुजरात राज्य के अहमदाबाद से 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थल से हड़प्पाकालीन मृद्भांड एवं ताम्र-आभूषण के अवशेष मिले हैं।

रोपड़ : पंजाब में सतलुज नदी के बाँयें तट पर स्थित रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। इस पुरास्थल की खोज 1950 ई. में बी.बी. लाल ने की थी और 1953-55 ई. के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ छः सांस्कृतिक स्तर प्रकाश में आये हैं जिसमें पहला हड़प्पाकालीन है। इस पुरास्थल से हड़प्पाकालीन मृद्भांड, सेलखड़ी की मुहर, तीन विभिन्न प्रकार के मुद्रांकित ठप्पे, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, ताँबे का बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि वस्तुएँ मिली हैं। एक ऐसा शवाधान भी मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया है।

बालाकोट : नालाकोट से लगभग 90 कि.मी. की दूरी पर बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती भाग में बालाकोट स्थित था। इसका उत्खनन 1963-1970 ई. के बीच जार्ज एफ. डेल्स द्वारा किया गया। यहाँ से प्राक्-हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ की नगर-योजना सुनियोजित थी। भवन-निर्माण के लिए मुख्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, किंतु नालियों में पकी ईंटें प्रयुक्त की गई हैं। बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग (शील इंडस्ट्री) था। इस स्थल का प्रयोग एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था। उत्खनन में यहाँ से हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं, जिससे लगता है कि बालाकोट सीप निर्यात का प्रमुख केंद्र था।

अल्लाहदीनो : अल्लाहदीनो सिंधु और अरब महासागर के संगम से लगभग सोलह किलोमीटर उत्तर-पूर्व तथा कराची से चालीस कि.मी. पूर्व में स्थित है। 1982 ई. में फेयर सर्विस ने यहाँ पर उत्खनन-कार्य करवाया था। अल्लाहदीनो के भवन वर्गाकार अथवा आयताकार हैं, जो बहु-प्रकोष्ठीय भवनों में विभाजित हैं। दीवारों की नींव तथा नालियाँ पत्थर की बनी हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में ताँबे की वस्तुएँ, मिट्टी की एक खिलौना-गाड़ी, सोने-चाँदी के आभूषण, माणिक्य के मनके तथा हड़प्पाई मुहरें महत्त्वपूर्ण हैं। संभवतः यह नगर भी बंदरगाह था।

मांडा : जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित मांडा विकसित हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 ई. में जगपति जोशी तथा मधुबाला ने करवाया था। इसके उत्खनन में तीन सांस्कृतिक स्तर- प्राक्-हड़प्पा, विकसित हड़प्पा तथा उत्तरकालीन हड़प्पा के अवशेष प्रकाश में आये हैं। यहाँ से विशेष प्रकार के मृद्भांड, गैर-हड़प्पा से संबद्ध कुछ ठीकरे, पक्की मिट्टी की पिंडिकाएँ (टेराकोटा के), नुकीले बाणाग्र, काँस्य निर्मित पेंचदार पिन आदि वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं।

भगवानपुरा : भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन जगपति जोशी ने कराया था। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले तथा आसमानी रंग की काँच एवं ताँबे की चूड़ियाँ, काँच व मिट्टी के मनके हैं। यहाँ से ऋग्वेदकालीन चित्रित धूसर मृद्भांड भी प्राप्त हुए हैं।

कुंतासी : गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस पुरास्थल का उत्खनन एम.के. धावलिकर, एम.आर.आर. रावल तथा वाई.एम. चितलवास ने करवाया था। यहाँ से विकसित तथा उत्तर हड़प्पाकालीन स्तर प्रकाश में आये हैं। यहाँ से व्यापार-केंद्र, निगरानी-स्तंभ तथा बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। उत्खनन में लम्बी सुराहियाँ, दो-हत्थे वाले कटोरे, मिट्टी की खिलौना-गाड़ी जैसी वस्तुएँ पाई गई हैं। एक मकान के कमरे से सेलखड़ी के हजारों छोटे मनके, ताँबे की कुछ चूड़ियाँ एवं दो अंगूठियाँ मिली हैं।

देसलपुर : गुजरात के भुज जिले में स्थित देसलपुर की खुदाई पी.पी. पांड्या और एक. De. ढाके द्वारा किया गया। बाद में 1964 ई. में के.वी. सौंदरराजन ने भी यहाँ उत्खनन करवाया। इस नगर के मध्य में विशाल दीवारोंवाला एक भवन था जिसमें छज्जेवाले कमरे थे जो किसी महत्त्वपूर्ण भवन का संकेत करता है। इस पुरास्थल से मिट्टी तथा जेस्पर के बाट, गाडि़यों के पहिये, ताँबे की छूरियाँ, अँगूठी और सेलखड़ी तथा ताँबे की एक-एक मुहरें मिली है।

रोजदी : गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित रोजदी से प्राक्-हड़प्पा, हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा के स्तर मिले हैं। इस बस्ती के चारों ओर पत्थरों की एक सुरक्षा-प्राचीर थी। यहाँ से कच्ची ईंटों के बने चबूतरों और नालियों के साथ-साथ बिल्लौर (काले रंग) एवं गोमेद पत्थर के बने बाट, गोमेद, बिल्लौर के छेददार मनके और पक्की मिट्टी के मनके मिले हैं। रोजदी से प्राप्त मृद्भांड लाल, काले और चमकदार हैं।

धौलावीरा : यह पुरास्थल गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 ई. में जगपति जोशी ने की थी और 1990-91 ई. में आर.एस. बिष्ट ने यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन-कार्य करवाया। धौलावीरा की खुदाई में मिले अवशेषों का प्रसार मनहर एवं मानसर नामक नालों के बीच में हुआ था। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्त्वपूर्ण सुनियोजित नगर था जो समानांतर चतुर्भुज के रूप में लगभग सौ हेक्टेयर में फैला हुआ था। जहाँ अन्य हड़प्पाई नगर मात्र दो भागों- दुर्ग और आवास क्षेत्र में बँटे थे, वहीं धौलावीरा तीन भागों- दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था।

संपूर्ण नगर के चारों तरफ एक सुदृढ़ प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग किलेबंदी भी थी। नगर का ‘महाप्रासाद’ ऊँचे दुर्ग के भीतर था। इसके उत्तर में एक विस्तृत एवं व्यापक समतल मैदान का अवशेष मिला है। मैदान के उत्तर में नगर का मध्यम भाग है जिसे ‘पुर’ की संज्ञा दी गई है। महाप्रासाद में शासक वर्ग और मध्यम नगर ‘पुर’ में शासकीय पदाधिकारी निवास करते रहे होंगे। प्राचीरयुक्त बस्तियों में प्रवेश के लिए भव्य और विशाल द्वार थे। मध्यवर्ती प्राचीरयुक्त दुर्ग के उत्तरी द्वार के पीछे एक तालाब मिला है जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए जलमार्ग बनाया गया था। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्त्वपूर्ण भाग है जिसे ‘निचला नगर’ कहा जाता है।

इस पुरास्थल से पालिशदार श्वेत पाषाणखंड बड़ी संख्या में मिले हैं जिससे लगता है कि हड़प्पाई पत्थरों पर पालिश करने की कला से परिचित थे। इसके अलावा सैंधव लिपि के दस बड़े अक्षर तथा घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी यहाँ से पाये गये हैं।

दायमाबाद: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाँये तट पर स्थित इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के मृद्भांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, प्याले, तश्तरी आदि अवशेष पाये गये हैं। कुछ बर्तनों पर दो सींगों वाली आकृति मिली है। एक गर्त में युवा मानव का शवाधान प्राप्त हुआ है जिसे उत्तर-दक्षिण में लिटाया गया है। शव को गर्त में ईंटों की चिनाई कर मिट्टी और ईंटों से ढका गया है तथा सिरहाने एक पत्थर है। दायमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है।

हुलास : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हुलास की खुदाई से उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता से मिलते-जुलते कुछ मृद्भांड पाये गये हैं। यहाँ से काँचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, ठीकरे और खिलौना-गाड़ी के अलावा सैंधव लिपि कोएक ठप्पा भी मिला है।

मांडी : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मांडी नामक गाँव में एक खेत की जुताई से बड़ी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। तीन विभिन्न प्रकार के सोने के छल्लों से लगता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता रहा होगा और यहाँ कोई टकसाल रहा होगा। इस पुरास्थल के व्यापक उत्खनन से नवीन तथ्यों का उद्घाटन हो सकता है।

सिनौली : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत (मेरठ) जिले में स्थित सिनौली गाँव से हड़प्पाकालीन शवाधान प्राप्त हुआ है। 128 नरकंकालों की प्राप्ति से लगता है कि यहाँ बड़ी आबादी निवास करती थी। एक कंकाल के दोनों हाथों में ताँबे का कंगन है। पहली बार इस स्थल से नरकंकालों के साथ दो श्रृंगी तलवारें भी मिली हैं जो ताम्रनिधि संस्कृति से संबंधित हैं। इससे पता चलता है कि ताम्रनिधि संस्कृति का संबंध उत्तर हड़प्पा संस्कृति से था। एक दूसरे शव के पास किसी पशु को दफनाया गया है। सभी कंकाल उत्तर-दक्षिण दिशा में लिटाये गये हैं जिनके सिरहाने मृद्भांड रखे गये हैं। इस स्थल से प्राप्त अन्य पुरावशेषों में गुरियों का हार, स्वर्णाभूषण एवं अन्य हड़प्पाई मानवसम आकृतियाँ हैं। यद्यपि इस पुरास्थल की प्राचीनता ई.पू. 2000 बताई जा रही है, किंतु अंतिम निर्णय कार्बन-तिथि प्राप्त होने पर ही संभव होगा।

<भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ :मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल (Prehistoric Cultures in India :The Mesolithic Period and the Neolithic Period)

>सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्त्व (The Main Elements of the Indus Valley Civilization)

![[Diez grandes nobles de la Restauración Meiji] ¡10 jugadores clave de la Restauración Meiji! ¿Todos murieron a principios de la era Meiji? (Parte 1)](https://www.historyback.com/article/uploadfiles/202207/2022072209282585_S.jpg)

![[Hidetada Tokugawa] ¡El segundo shogun del shogunato Tokugawa! ¡Una vida que está a merced de mi padre, Ieyasu!](https://www.historyback.com/article/uploadfiles/202207/2022072209242599.jpg)