Después de Chandragupta I en 335 d.C. en 1900 por la princesa Lichchhavi Kumaradevi (Maharajadhiraja Sri Samudragupta, hijo de Maharajadhiraja Sri Chandragupta, hija de Lichchhavi, nacida de Maharajadhiraja Kumaradevi ) 'Parakramank' Samudragupta se sentó en el trono de Gupta, que figura entre los gobernantes más importantes de toda la historia antigua de la India. Su reinado se considera un período de apogeo político y cultural en las páginas de la historia de la India. Dotado de un talento extraordinario y versátil, este emperador fue un hábil guerrero, un competente comandante, un exitoso organizador, un amante de la poesía y un gran promotor del arte y la cultura. Aunque el establecimiento del Imperio Gupta se atribuye a su padre Chandragupta I, fue Samudragupta quien llevó a cabo el verdadero trabajo de su mejora y expansión.

Habría cumplido con la difícil responsabilidad de preservar con éxito la tierra que le confió su padre, poniendo fin a la atmósfera contemporánea de justicia pesquera, eliminando a los rivales fuertes y humillando a las fuerzas más arrogantes. presentó el nuevo ideal del brillante emperador. Este emperador, si por un lado era 'Sarvarajochcheta', por otro también era 'Shastratattvarthabhartta'.

Fuentes históricas

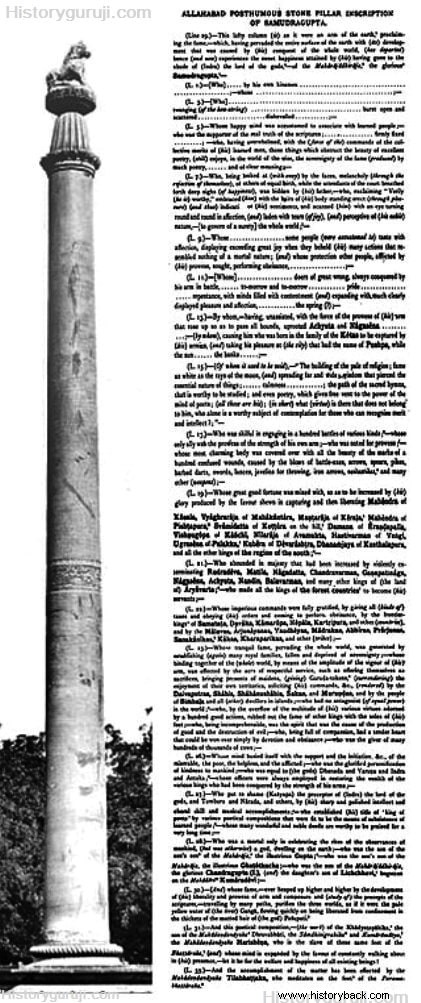

Una demostración adecuada de la personalidad y obra de Samudragupta por Harisena encontrado en el Prayag-prashasti. Harisena, hijo de Mahadandanayaka Dhruvabhuti, era Kumaramatya y Sandhivigrahika de Samudragupta. Este prashasti brinda información sobre el acceso, la conquista y la expansión de su imperio por parte de Samudragupta. Esta inscripción estaba originalmente en Koshambi en la que el emperador Maurya Ashoka hizo grabar su inscripción. Probablemente fue llevado al fuerte de Allahabad durante el período mogol. Este pilar también contiene una inscripción de la época de Jahangir.

Entre las inscripciones de Ashoka y Jahangir, se encuentra la inscripción de Samudragupta. Este artículo trata sobre el estilo Champoo de la lengua sánscrita está en La primera parte de la alabanza está escrita en verso y la segunda en prosa. De los ocho versos de la primera mitad, sólo el tercero y el cuarto se encuentran completos, los demás están a medio terminar. El tercer verso describe su adicción al aprendizaje y el cuarto verso describe su elección como príncipe. La segunda mitad del prashasti contiene un relato de su Aryavarta, los reinos Atvik, la campaña de Dakshinapath y la aceptación de su sumisión por parte de los reinos fronterizos y las potencias extranjeras.

No hay fecha en el Prayag-prashasti. Por su estilo, Fleet había expresado la posibilidad de que el artículo hubiera sido grabado por uno de sus sucesores. Sin embargo, la inscripción no describe el sacrificio Ashwamedha de Samudragupta, lo que sugiere que la inscripción fue grabada antes de que se realizara el sacrificio. Dado que el disco tiene un estilo exagerado y halagador, debe usarse con precaución.

Artículo de Eran: También se ha encontrado una inscripción fragmentaria de Samudragupta en Eran (Sagar, Madhya Pradesh), probablemente hecha grabar por un señor feudal. En este artículo, se dice que Samudragupta es más generoso que reyes como Prithu, Raghav y otros, que era como Kubera cuando estaba contento y como Yama cuando estaba enojado. La inscripción muestra que la región de Erikin (Eran) era su ciudad de placer. Probablemente Samudragupta hizo de Eran su base militar durante su campaña en el sur de la India.

Inscripciones en cobre de Gaya y Nalanda: Además, se han encontrado dos inscripciones en cobre en Gaya y Nalanda. Mencionan el nombre de Samudragupta y sus logros. Pero historiadores como Fleet y Dinesh Chandra Sarkar consideran que el artículo es una falsificación. Aunque Ramesh Chandra Majumdar insiste en que la inscripción en cobre de Nalanda es la moneda original de Samudragupta, algunos estudiosos también la consideran una falsificación.

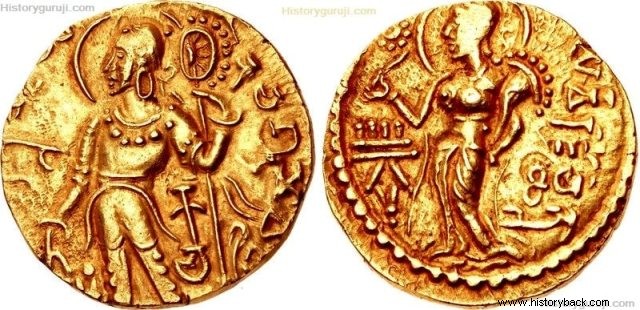

Evidencia del sello: Se han encontrado seis tipos de monedas de oro de Samudragupta conocidos como tipos Garuda, Dhanurdhar, Parashu, Ashvamedha, Vyaghranihanta y Veenavadana. Estas monedas dan información sobre sus intereses y los acontecimientos de su reinado. Entre ellas, posturas como la del águila, el arco y el hacha parecen estar relacionadas con su vida militar.

Guerra de Sucesión y Entronización de Samudragupta

El Prayag-prashasti muestra que Samudragupta era el más digno y talentoso de los muchos hijos de Chandragupta I. También fue de especial importancia ya que era hijo de la princesa Lichchhavi Kumaradevi. . Chandragupta lo eligió como su sucesor y anunció su decisión frente a todo el pueblo llamando al Rajya Sabha. En ese momento todo su cuerpo estaba emocionado de felicidad y las lágrimas corrían por sus ojos. Abrazó a Samudragupta delante de todos y dijo:"En verdad eres Arya y ahora sigue el reino. ' Esta decisión agradó a todos los caballeros reunidos en Rajya Sabha, pero los rostros de los otros príncipes (Tulyakulajas) se ensuciaron. La decisión de Chandragupta de nombrar a Samudragupta como su sucesor probablemente no agradó a sus otros hijos.

Rapson y el padre Heras creen que después de la coronación, los hermanos de Samudragupta ‘vidrio’ encabezó una rebelión contra él. También se han encontrado unas monedas de oro llamadas de cristal, con la figura del rey en el anverso y la inscripción ‘El cristal conquista la tierra y conquista el cielo con buenas obras ’ (Kachogamavajitya divam karmabhiruttamairjayati ) está grabado y en el reverso el título “Sarvarajochcheta” (eliminador de todos los reyes). Rapson y el padre Heras conjeturan que este vaso era el hijo mayor de Chandragupta, quien le sucedió en el trono tras su muerte. Las monedas de vidrio contienen mucho menos oro que otras monedas de oro del período Gupta. Esto sugiere que el conflicto entre los hermanos tuvo un impacto negativo en el tesoro estatal y, por lo tanto, Glass tuvo que reducir la cantidad de oro en sus monedas. Pero Kach no pudo gobernar por mucho tiempo y Samudragupta pronto se hizo con el trono de Pataliputra.

Pero cualquier otra fuente que apoye esta guerra de sucesión sí lo hace. no ocurre de. La única base para creer en el poder del gobernante Gupta llamado 'Kach' son las monedas en las que su nombre está inscrito con el adjetivo 'Sarvarajochheta'. En la historia de la dinastía Gupta, el título 'Sarvarajochcheta' se usa sólo para Samudragupta y Muchos eruditos piensan que Kach era el segundo nombre de Samudragupta y que las monedas que llevan el nombre Kach le pertenecen.

Según Allen, Kach era en realidad el nombre original de Samudragupta, pero más tarde fue Digvijaya cuando se convirtió en 'Asamudrakshitish. ' se convirtió, luego asumió el nombre de 'Samudragupta' en lugar de vidrio. La inscripción en las monedas que llevan el nombre Glass 'Glass conquista la tierra y conquista el cielo con buenas obras', de la inscripción en las monedas tipo Ashwamedha de Samudragupta 'Él conquista la tierra y conquista el mundo celestial' (Rajadhirajoprithivin vijitya divam jayati). es similar.

Del mismo modo, el Prayag-prashasti también afirma que 'su fama había vagado por el mundo y había llegado a Indraloka debido a su conquista de toda la tierra' (sarvaprithvivijaya janitodayavyapta nikhalavanitalam kirtimitstridashapati acceso al edificio) . Esto sugiere que las monedas que llevan el nombre de cristal pertenecen al propio Samudragupta. R.P. Tripathi sugiere que “familia equivalente J’ no se refiere a los príncipes de la dinastía Gupta sino a los príncipes de otras dinastías similares, que temían ser conquistados por el ascenso al trono de un gobernante poderoso como Samudragupta. Por tanto, esto no debería implicar una guerra de sucesión. Incluso si esto sucediera, es seguro que Samudragupta había pacificado a los rebeldes gracias a su destreza.

Las inscripciones Vakataka también se refieren a Samudragupta como ‘tatpadaparigrhita ', lo que deja claro que Chandragupta había nominado a su hijo Samudragupta como su sucesor entre varios príncipes. Ramesh Chandra Majumdar especula que Chandragupta renunció después de coronar a Samudragupta.

de Samudragupta Campaña 'Dharani-Bandha' de Samudragupta

Retirándose de las disputas domésticas y consolidando su posición en la capital, Samudragupta trazó un gran plan de Digvijaya, cuyo objetivo, en palabras del Prayag-prashasti, era ' Dharanibandha ’ (para unir la tierra) era. Los detalles de esta campaña de Digvijaya están grabados en el Prayag-prashasti de Allahabad. Según los prashasti, era un conocedor de diversas artes marciales y participó en cientos de batallas (vividhasamarashatavarana dakshasya ) En sus monedas es famoso por su victoria en muchas batallas (samarashatavittavijayo ) se informa. Este rey 'Parakramanka' (famoso por su destreza) era experto en el uso de muchas armas como Parsa, Ban, Shanku, Shakti, Tomar, Bhindipal, Narach y Vaitastik. confiando en la fuerza de sus brazos (svabhujabalaparakramaik bandhoh ) Este emperador 'sarvarajochcheta' es aplastador de enemigos (jitaripu), invencible (ajitah), guerrero único (apratiratha), poderoso incomparable (aprativaryyavirya), conquistador de la tierra (vijitya kshitim), conquistador de príncipes rivales (rajajeta), vencedor. muchos reyes por su poder (svabhujavijitanekanarapatih) y por tener la ambición de conquistar el mundo celestial (divam jayati).

Primera campaña Aryavarta de Samudragupta

Samudragupta fue un gran emperador con una extraordinaria habilidad militar. En su primera campaña de Aryavarta derrotó y sometió a tres reyes del norte de la India, cuyos nombres se mencionan en las líneas decimotercera y decimocuarta del Prayag-prashasti. Los nombres de estos reyes son los siguientes:Achyut, Nagsena y Kotakulaj.

Achyutha: Achyut era el gobernante de Ahichatra, que se equipara con el moderno Ramnagar de Bareilly. En esta región se han encontrado monedas que llevan el nombre de Achyut. La textura de sus monedas es similar a las monedas de la dinastía Naga, lo que hace que parezca un gobernante de la dinastía Naga. De esto se desprende claramente que alguna rama importante de la dinastía Naga gobernaba en Ahichhatra durante la época de Samudragupta.

Nagsen: Nagsena también fue un gobernante de la dinastía Nag, que se identifica con Nagsena mencionado en Harshacharita. Su capital era Padmavati. Padmavati se identifica con el moderno Padma-pavaya en Gwalior (Madhya Pradesh). En este lugar se han encontrado monedas Naga, lo que sugiere que aquí también gobernó una rama de la dinastía Naga. Kashi Prasad Jaiswal lo considera el gobernante de Mathura.

Achyut y Nagasena probablemente pertenecieron a la dinastía Naga de Bharshiva. Aunque el poder de los Bharashiva Nagas ya había disminuido, sus gobernantes menores todavía gobernaban en algunas áreas. El poderoso Samudragupta derrotó a estos gobernantes de la dinastía Naga para lograr el elevado ideal de 'Dharanibandha', consolidó su poder en el norte de la India y comenzó a tener la imagen de Garuda inscrita en sus monedas reales

Kashi Prasad Jaiswal identifica erróneamente a Kotkula con Kalyanavarma de la dinastía Magadha mencionada en el Kaumudi Mahotsav. Se han encontrado algunas monedas con el nombre "Kot" en Punjab y Delhi, lo que sugiere que esta dinastía probablemente gobernó en esta región. Según Ramesh Chandra Majumdar, el gobernante de Kotkul era el gobernante de Kanyakubj (Pushpapur).

Kashi Prasad Jaiswal cree que los tres reyes de Aryavarta formaron una alianza conjunta y esta alianza fue derrotada por Samudragupta en Koshambi. Cualquiera que sea la verdad, Samudragupta conquistó y sometió a estos tres reyes con la fuerza de sus brazos. Esta batalla se llama la 'Primera batalla de Aryavarta ' se llama. En Manusmriti, la región desde el Mar Oriental hasta el Mar Occidental y entre las montañas Vindhyachal y el Himalaya se llama Aryavarta.

Campaña 'Dakshinapath' de Samudragupta

El Prayag-Prashasti menciona la campaña Dakshinapath de Samudragupta después de la primera campaña de Aryavarta. Esto sugiere que Samudragupta, habiendo consolidado su poder en el norte de la India, avanzó hacia el sur y planeó la conquista de Dakshinapath, convirtiendo la región de Airikini (Eran) en el centro de las actividades militares. En su campaña de Dakshinapath, Samudragupta derrotó a un total de doce gobernantes y los obligó a aceptar su sumisión. दक्षिणापथ के पराजित ब sigue porque

कोशल का महेन्द्र: कोशल का अभिप्रagaय दक्षिण कोशल से है, जिसमें आधुनिक मध्य प् Estatán संभवतः गंजाम कोएक भाग भी इसमें सम्मिलित था। इसकी राजधानी श्रीपुर की पहचान रायपुर के उत्तर- पूर्व स्थित सिरपुर से की जाती है।

अच्युत् तथा नागसेन की पराजय के बाद दक्षिण कोशल से उत्तर के सभी प्रदेश गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत थे। दक्षिण की ओर विजय-यात्रा करते हुए सबसे पहले दक ्षिण कोशल का ही स्वतंत्र राज्य पड़ता था। महेंद्र को पराजित करने के कारण उड़ीसा में समुद ्रगुप्त के प्रभाव का सूत्रपात हो गया। इससे पता चलता है कि वह अपने दक्षिणापथ अभियान म ें उड़ीसा से होकर पूर्वी घाट की ओर आगे बढ़ा था।

महाकांतार का व्याघ्रराज: कोशल के दक्षिण-पूर्व में महाकांतार (जंगली प्रद ेश) था। रमेशचंद्र मजूमदार ने महाकांतार को उड़ीसा में स्थित जयपुर नामक वनमय प्रदेश से है जिसे प्राचीन अभिलेखों में 'महावन ' se ha dicho. हेमचंद्र importa रायचौधरी ने महाकांतार की पहचान कांतार से की है, जो वैनगंगा एवं पूर्वी कोशल के बीच स्थित था, जहाँ आजकल गोण गोण्डवाना का सघन जंगल है।

फ्लीट तथा दिनेशचंद्र सरकार ने व्याघ्रराज की पहचान व्याघ्रदेव से की है जो वाकाटक महाराज प ृथिवीषेण का सामंत था। मिराशी का अनुमान है कि नचना एवं गंज के लेखों का Más información ा मांडलिक रहा होगा। भंडारकर व्याघ्रदेव की पहचान उच्चकल्पवंशी (बुं देलखंड के जासो एवं अजयगढ़ के राजवंश) व्याघ्र से करते हैं, जो जयनाथ का पिता था और जिसका नामोल्लेख शर्वनाथ के खोह अभिलेख में है।

कोराल का मंटराज: बर्नेट एवं रायचौधरी के अनुसार कोराल से तात्पर ्य दक्षिण भारत के करोड़ नामक किसी 2 से है। Más información में स्थित आधुनिक कोलाड़ से समीकृत करते हैं। उदयनारायन राय के अनुसार इसका आशय आधुनिक कोड़ाल से है जो गंजाम जिले में ही स्थित है। वस्तुतः कोराल राज्य दक्षिणी मध्य प्रदेश के सो नपुर प्रदेश के आसपास स्थित था।

पिष्टपुर का महेंद्रगिरि: इस स्थान की पहचान गोदावरी जिले में स्थित वर्तम ान पीठापुरम् से की जाती है, जो प्राचीन काल में प िष्टपुर कहलाता था। इसका नामोल्लेख पुलकेशिन् द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में भी हुआ है ( पिष्टं पिष्टपुरं येन जातं दुσtern. )। पिष्टपुरी का उल्लेख महाराज संक्षोभ के खोह ताम ्रपट्ट (गुप्त 209) में भी मिलता है, जो किसी थानीय देवी का नाम प्रतीत होता है।

कोट्टूर का स्वामिदत्त: कोट्टूर की पहचान गंजाम जिले के आधुनिक कोठूर की जा सकती है। सैलेतोर इसे बेलारी जिले के गुडलिगी तालुका (पश् चिमी घाट) के वर्तमान कोट्टूर से समीकृत करते । जी. रामदास के अनुसार कोट्टूर म्थान क ा नाम है, इसका तात्पर्य पूर्वी घाट की से है। इसलिए इससे किसी शासक का भाव निकालना उचित नहीं

स्वामिदत्त दो राज्यों का शासक था। एक की राजधानी पिष्टपुर और दूसरे की राजधानी ्वी घाट के निकट कोट्टूर में थी। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ में पराजित किये गये राजाओं की संख्या बारह नहीं, ग्यारह मानना हिए, किंतु इस निष्कर्ष से सहमत होना कठिन है।

एरण्डपल्ल का दमन: फ्लीट ने इसकी पहचान खानदेश में स्थित एरण्डोल क े साथ की है और जुबो डुब्रील ने इसे उड़ीसा के समु द्रतट पर स्थित एरण्डपल्ली माना है। Más información ्धांतम्’ के ताम्रलेखों में हुआ है। एरण्डपल्ल की पहचान कलिंग के दक्षिण विजगापट्ट म में स्थित एंडपिल्ली से की जानी चाहिए।

काँची का विष्णुगोप: काँची का अभिप्राय दक्षिण भारत के काँजीवरम् 2 है। काँची दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर था। वहाँ पल्लवों की राजधानी थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस नगर की प्रशंसा की है। विष्णुगोप पल्लववंशी सम्राट प्रतीत होता है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी जिलों और कलिंग को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया।

अवमुक्त का नीलराज: क sigue. रायचौधरी के अनुसार नीलराज नीलपल्ली की याद दिल ाता है जो गोदावरी जिले के समुद्रतट पर स्थित एक प ्राचीन बंदरगाह था। ब्रह्मपुराण में गोदावरी तट पर स्थित अविमुक्त क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। प्रयाग-प्रशस्ति का अवमुक्त कभी-कभी इसी स्थान क ा स्मरण दिलाता है। किंतु लगता है कि यह राज्य काँची के समीप ही स्थि त था।

वेंगि का हस्तवर्मन्: वेंगी की पहचान वेगी या पेद्दि-वेगी से की जाती ह ै। में स ्थित था। वेंगि नाम की नगरी इस प्रदेश में आज भी विद्यमान है। Más información रथम लगता है जिसके अभिलेख पेद्दि-वेगी से मिले है ं। शालंकायन राजवंश दक्षिण भारत कोएक महत्त्वपूर् ण राजकुल था जिसे टाल्मी ने 'सलकेनोई ' कहा है।

पाल्लक का उग्रसेन: Más información र जिले में था। वहाँ का पलक्कड़ नामक स्थान पल्लव 2 शिष्ट केंद्र था। डुब्रील, दिनेशचंद्र सरकार एवं हेमचंद्र रायचौधरी प्रयendr. Más información करते हैं, जो गोदावरी नदी के मुहाने के निकट स्थित

देवराष्ट्र का कुबेर: कुछ विद्वान् इसे सतारा जिले में मानते हैं और क ुछ विजगापट्टम जिले में। विजगापट्टम से प्राप्त एक ताम्रलेख में 2 ची का उल्लेख मिलता है। इस लेख के अनुसार यह स्थान देवराष्ट्र प्रदेश ं स्थित था। एलामांची की पहचान आंध्र प्रदेश में स्थित आधुनिक एलमांचिली से की जाती है औecer

कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि काँची, वें गि और अवमुक्त राज्यों के शासक पल्लव वंश के थे जि न्हें समुद्रगुप्त ने संभवतः सम्मिलित रूप से एक ही युद्ध में पराजित केवराष्ट्र का प्रदेश दक्षिण Más información

कुस्थलपुर का धनंजय: कुछ इतिहासकारों ने भ्रमवश इसका समीकरण कुस्थलपुर से कर दिया था, जो द्वा así. आयंगर के अनुसार कुस्थलपुर से तात्पर्य कुशस्थ ली नदी के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों से है। वस्तुतः यह राज्य उत्तरी आर्काट जिले में स्थित था। इसकी स्मृति कुट्टलूर के रूप में आज भी सुरक्षित

समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति (Política del Sur de Samudragupta)

इस प्रकार समुद्रगुप्त सफलतापूर्वक विजय-य ात्रा करता हुआ सुदूर दक्षिण में काँची तक पहुँच गया। प्रय gaste रह )। इससे प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त इन दक्षिणी राजाओं से भेंट-उपहारादि प्राप्त करके ही ट हो गया था। संभवतः इसीलिए समुद् Est. )। Más información में वर्णित महाराज रघु की 'धर्मविजय ' से की जा सकती है-

ग्रहीत प्रतिमुक्तस्य स च धर्मविजयीनृपः।

श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम् ।।

संभवतः समुद्रगुप्त को इस अभियान में आने वाली विविध भौगोलिक कठिनाइयों से अनुभव हो गया था कि सुदूर दक्षिण के प पσ अपनी अपनी र र प पgunaguna दक दक त क क नहीं पendr. विजित दक्षिणी राज्यों को लौटा दिया और उनकी सहानुभूति प्र marca की।

कुछ इतिहासका Para podinar पूर्वी दकन की विजय करता हुआ जब वह कृष्णा अथवा कावेरी नदी बढ़ बढ़ आया तो विष्णुगोप के नेतृत्व में पूरículos घendr वरूप वह उड़ीसा के तटवर्ती भागों में की गई विजयों का परित्याग क debe किंतु यह विचार एक कल्पनामात्र है। प्रयाग-प्रशस्ति से स्पष्ट है कि वह पूर्वी घाट के नरेशों को पराजित करता हुआ पल्लवों की ηantoija कांची तक पहुँच गया था ।ा था था था था था था था था था था था था था था था था था था था थ va यह उसकी acer में आत्मघाती सिद्ध होता। फिर भी लगता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में वाकाटक नरेश पृथ्वीषेण के सामंत व्याघ्रदेव को पû किया था।।।।। एरण लेख से स्पष्ट है कि ऐरिकिणि प्रदेश पecer संभव है कि जब समुद् porta हो।

काशीप्रसाद जायसवाल का अनुमान है कि दक्षिणापथ के बारह र ज दो में संगठित थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। प्रथम दल में कोट्टूर के स्वामिदत्त और एरण्डपल्ल के दमन थे जिनका नेता कोर gaso दूसरे दल में अवशिष्ट नव-correspond hay

आर.एन. दंडेकर का कहना है कि दकutar प्रयाग-प्रशस्ति में इस सutar संगठित होना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं लगता है। वस्तुतः समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के नरेशों को एक या दो युद्धों में नहीं, बल्कि अलग-अलग कई युद्धों में पराजित किया होगा।

इतिहासक marcautoidor वस्तुतः दक्षिण-पूरorar कुबेर और धनंजय जैसे नाम उनकी संपन्नता के ही सूचक हैं। इस अभियान के द्वाisiones

समुद्रगुप्त का द्वितीय आर्यावर्त्त अभियान (la segunda campaña de Aryavarta de Samudragupta)

प्रयाग-प्रशस्ति से पता चलता है कि दक्षिणापथ अभियान से लौटकर समुद्रगुप्त को उत्तर भारत में पुनः एक सैनिक अभियान करना पड़ा जिसे ‘द्वितीय आर्यावर्त्त अभियान ’कहा जाता है। ऐसा लगता है कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत में अपनी विजय-यात्रा में व्यस्त था, उत्तरी भारत (आर्यावर्त) के अधीनस्थ राजाओं ने विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अपने द्वितीय आर्यावantemente अभिय अभियान में समुद् Est. प् Est. ’कहा गया है जो‘ ग्रहणमोक्षानुग्रह ’की नीति के प्रतिकूल थी। इस प्रकार जड़ से उखाड़े गये राज mí

ivamente के.एन. दीक्षित, काशीप्रसाद जायसवाल एवं वासुदेव विष्णु मिराशी के अनुसार यह वाकाटक वंश का प्रसिद्ध शासक रुद्रसेन प्रथम था।।।।।। थ।।। थ थ थ थ थ ional किंतु प्रयाग-प्रशस्ति से स्पष्ट है कि रुद्रदेव आर्यendrza दिनेशचंद्र सरकार इसका समीकरण शक-क्षत्रप रुद्रदामन haber ‘ुद ender’ नामांकित कुछ मुद्रagaएँ कोशांबी से प्रagaप demás हुई हैं जो लिपि के आधार पर चतुर्थ शताब्दी ई. की लगती हैं। प्रयाग-प्रशस्ति के रुद्रदेव का समीकरण इस कोशांबी नरेश से किया जा सकता है।

मतिल: मत्तिल अंकित एक मुद्रaga बुलन्दशहर से मिली है जिसे कुछ विद्वान् मतिल की मुद्र marca मानते हैं। इस आधार पर वह आधुनिक बुलंदशहर के आसपास का शासक प्रतीत होता है।

नागदत्त: दिनेशचंद्र सरकार इसे उत्तरी बंगाल का शासक मानते हैं। किंतु वह कान्तिपुरी का कोई नागवंशी शासक था। संभवतः समुद्रगुप्त की ¢ दत्तदेवी इसी नागदत्त की थी। थी।

चंद्रवर्मा: यह पश्चिमी बंग siguez ब sigue " पुष्करण का समीकरण बाँकुड़ा जिले के पोखरन से किया जा सकता है।

गणपतिनाग: भंडारकर के अनुसार गणपतिनाग विदिशा के प्रसिद्ध नाग ¢ से संबंधित था। गणपतिनाग के कुछ सिक्के बेसनगर से भी उपलब्ध हुए हैं, किंतु इस नरेश की मुद्रagaएँ विदिशा की अपेक्षा मथुरा से अधिक मिली हैं, जिससे जिससे है कि उसने उसने उसने थ razón

नागसेन: पद्मावती के इस नागवंशी शासक को समुदowo समुद्त ने अपने प्रथम आर्यावर्त अभियान में पराजित किया था जो कालांतर में स्वतंत Dav a होा था।। समुद् Est.

अच्युत्: इस शासक को भी समुद्रगुप्त ने प्रथम आर्यावantemente किंतु लगता है कि समुद्रगुप्त की व्यस्तता का लाभ उठाकर यह भी स्वतंत्र हो गया था। यही कारण है कि आरorar. समुद् Est.

नंदि: संभवतः नंदि क mí

बलवर्मा: आर.एन. दंडेकर के अनुसार यह असम का शासक था जो हर्ष के समकालीन कामरूप नरेश भाष्करवरवς म va कां पूर्वज था। किंतु प्रयाग-प्रशस्ति में कामरूप को प्रतowo कुछ विद्वानों के अनुसार बलवर्मा कोटकुलज नृपति था, जिसे प्रथम आर्यuerzo, थ में समुद्रगुप tercadero ने पराजित किया था।।।।। alo संभवतः बलवरorar.

रैप्सन ने समुद्रगुप्त द्वारenas पराजित आर्यावर्त्त के नरेशों की पहचान पुर marca -

नव नागस्तु भोक्ष्यन्ति पुरीं चम्पावतीं नृपाः।

मथुरां च पुरीं रम्यां न sigue.

उनके अनुसार इन सभी नाग नरेशों ने समुद्रगुप्त के विरुद्ध एक मोर्चा बन mí किंतु ¢ औ और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस प्रकार के संयुक्त मोर्चा के गठन की सम्भावना नहीं है। है।

प्रयाग-पgonenderado से से पता चलता है कि आर importaवár. प्रशस्ति की भाषा से लगता है कि उसने ‘ सरutar. ’नीति का पालन करते हुए इन सभी राज्यों को अपने साम्रijaज में सम्मिलित कर लिया था। समुद्रगुप्त की इस नीति की तुलना हेमचंद्र रायचौधरी ने कौटिल्य के ‘ असुर-विज य ’से की है। समुद्रगुप्त की इन विजयों के परिणामस्वरूप उसका राज्य पूरब में बंगाल के बांकुड़ा वoque जिले जिले लेकर पश्चिम में पूendr. समुद्रगुप्त की आटविक राज्यों की विजय (la conquista de los estados territoriales de Samudragupta)

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार शासकों को आटविक शकgon. आटविक सेनाएं युद्ध के लिए बहुत उपयोगी थीं। थीं। प्रयाग-प्रशस्ति की इक्कीसवीं पंकutar य )। फ्लीट के अनुसार ये आटविक राज्य उत्तर में गाजीपुर से लेकर जबलपुर (डभाल) तक फैले थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। थे। समुद्रगुप्त की आटविक विजय क mí lo ’के आदर्श को पूर्ण किया। संभवतः इन आटविक राज्यों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ही उसने व्याघ्र-निहन्ता प्रकार की मुद्रagaओं का प्रचलन किया औ debe ’की उपाधि धारण की थी।

सीमांत राज्यों की (victoria de los estados fronterizos)

प्रयाग-प् NO वीकार कर ली थी। ऐसे सीमांत राज hablo दूसरी कोटि में म tomar. इन राज्यों ने स्वयमेव समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। करद बनकर ¢ वाले पाँच प्रत्यंत रículoज नाम हैं- समतट, डवाक, कामरूप, कर्त्तृपुर और नेपाल।

समतट: हेमचंद्र रायचौधरी के अनुसार समतट का आशय बंगाल के पूर्वी समुद्रतट से है। सुधाकर चट्टोपाध haber वस्तुतः इसक mí

डवाक: फ्लीट के अनुसार यह आधुनिक ढाका का प्रagaचीन नाम था। के.एल. बरुआ इसकी पहचान असम राज्य के नोगाँव जिले में स्थित डबोक से करते हैं।

कामरूप: कामरूप से तात demás असम से है। समुद्रगुप्त का समकालीन कामरूप शासक पुष्यवर्मा रहok होगा जो हर्षकालीन भास्करवर vendaje का पूर्वज था।

कर्त्तृपुर: फ्लीट ने इसकी पहचान ज sigue. अधिक siguez

नेपाल: प्र marca नेप siguez समुद् Est. यह राज्य वैशाली के लिच्छवि राज्य से पृथक् था।

नौ गणराज्य (nueve repúblicas)

सीमांत (प्रत्यंत) राजutar समुद्रगुप्तकालीन गणराज्यों का विवरण निम्नलिखित है- मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्रक, आभीर, प्र Davaga, सनकानीक, काक औरपरिक।

मालव: मालव प्रagaचीन गणराज्य था जिसका प्रथम उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। यूनानी लेखकों ने मालवों को ‘ मल्लोई ’कहा है जो सिकंदर के आक्रमण के समय पंज mí मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त के समय में वे मेवाड़, टोंक तथा राजस्थान के दक्षिण-पू debe मंदसौर अभिलेखों में मालव संवत् का प्रचुár.

अर्जुनायन: इस गणर marca के लोग भatarir

यौधेय: इस गण की मुद्राएँ सहारनपुर से मुल्तान तक के क्षेत्र से मिली हैं, जिन पर ‘यौधेयगणस्य जयः ' लेख उत्कीर्ण है। विजयगढ़ लेख से लगता है कि इनका राज्य किसी समय आधुनिक भरतपुर तक फैला हुआ था। संभवतः यह गणराज्य सतलज नदी के तटवर्ती प्रदेश जोहियावाड़ के आसपास शासन करता था।

मद्रक: प्राचीन काल में इस गणराज्य के लोग रावी और चेनाब नदियों की मध्यवर्ती भूमि (मद्र देश) में राज्य करते थे। संभवतः मालव आदि गणों की भाँति इस गण के लोग भी दक्षिण अथवा दक्षिण-पूर्व में स्थानांतरित हो गये थे। समुद्रगुप्त के समय में इनका शासन-क्षेत्र स्पष्ट नहीं है।

आभीर: समुद्रगुप्त के समय में यह गणराज्य भिलसा और झाँसी के बीच शासन करता था और इनकी राजधानी संभवतः आधुनिक अहिरवाड़ा में विद्यमान थी। यह स्थान प्राचीन आभीरबाट का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रार्जुन: इस गणराज्य के लोग मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में शासन कर रहे थे।

सनकानीक: इस गणराज्य के लोग आधुनिक भिलसा में शासन करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि के वैष्णव गुहालेख (गुप्त संवत् 82) से पता चलता है कि सनकानीक महाराज भिलसा में गुप्तों की अधीनता स्वीकार करता था। संभवतः विष्णुदास समुद्रगुप्त का समकालीन सनकानीक महाराज था।

काक: काक गणराज्य का उल्लेख महाभारत में है। काक लोग संभवतः आधुनिक साँची में शासन करते थे। वहाँ से प्राप्त कुछ लेखों के अनुसार उसका प्राचीन नाम काकबाट अथवा काकनादबाट था।

खरपरिक: प्रयाग-प्रशस्ति के खरपरिकों की पहचान बतीहागढ़ के लेख में उल्लिखित खरपर (खर्पर) जाति से की जाती है। लेख के प्राप्ति-स्थान से लगता है कि खरपरिक लोग दमोह (मध्य प्रदेश) में राज्य करते थे। संभवतः खरपरिक शैव मतावलम्बी थे और शिवगणों की भाँति खर्पर धारण कर युद्ध करते थे (खर्परपाणयः )।

समुद्रगुप्त की सीमांत नीति (Samudragupta’s Frontier Policy)

प्रयाग-प्रशस्ति की बाईसवीं-तेईसवीं पंक्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने इन सीमांत राज्यों को अपने अधीन कर इनके शासकों को सभी प्रकार के कर देने (सर्वकरदान ), अपनी आज्ञा का पालन करने (आज्ञाकरण ) तथा विशिष्ट अवसरों पर राजधानी में स्वयं उपस्थित होकर गुप्त-सम्राट को प्रणाम करने (प्रणामागम न) के लिए बाध्य किया था। इससे लगता है कि इन गणराज्यों ने सम्राट के प्रचण्ड शासन (परितोषित प्रचण्डशासनस्य ) को स्वीकार कर अपनी पृथक् सत्ता बनाये रखना ही हितकर समझा।

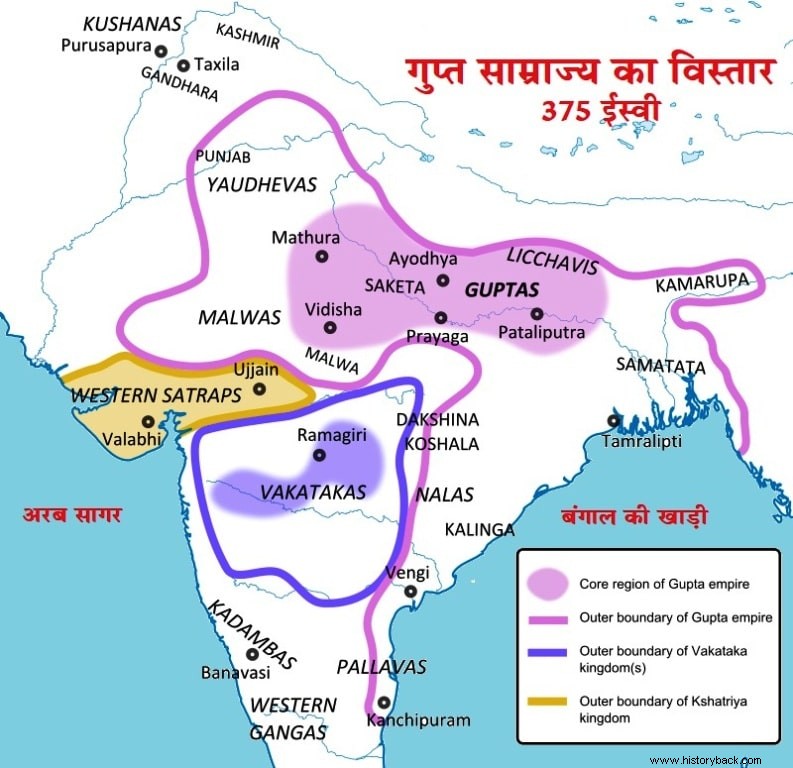

इन सीमांत राज्यों की विजय के बाद समुद्रगुप्त का राज्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में चम्बल और यमुना नदियों तक विस्तृत हो गया था। अल्तेकर का अनुमान है कि महत्त्वाकांक्षी समुद्रगुप्त के सैन्य-अभियान के कारण गणराज्यों को बड़ा धक्का लगा। संभवतः कुछ गणराज्यों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि लेख से लगता है कि अधीनस्थ राज्यों के रूप में गणराज्यों की सत्ता समुद्रगुप्त के बाद भी विद्यमान थी।

विदेशी शक्तियाँ (Foreign Powers)

प्रयाग-प्रशस्ति की तेईसवीं पंक्ति में कुछ विदेशी शक्तियों- देवपुत्रषाहि षाहानुषाही, शक-मुरुंड, सिंहलद्वीप और सर्वद्वीपवासी का भी उल्लेख मिलता है, जिन्होंने समुद्रगुप्त को आत्मसंर्पूण, कन्याओं का उपहार तथा गरुड़ मुद्रा से अंकित उसके आदेश को अपने-अपने शासन-क्षेत्रों में प्रचलित करना स्वीकार कर लिया था (आत्मनिवेदन कन्योपायनदान गरुत्मदंक स्वविषयभुक्ति शासन याचनाद्युपायसेवा )।

देवपुत्रषाहि षाहानुषाही: इससे तात्पर्य उत्तर कुषाणों से है। ए.एस. अल्तेकर के अनुसार समुद्रगुप्त के समय उत्तर कुषाण नरेश किदार था जो पुरुषपुर (पेशावर) में राज्य करता था। वह पहले ससैनियन नरेश शापुर द्वितीय की अधीनता स्वीकार करता था। संभवतः किदार कुषाण ससैनियन नरेश की अधीनता से मुक्त होना चाहता था, इसलिए उसने समुद्रगुप्त के दरबार में अपना दूतमंडल भेजा था। रमेशचंद्र मजूमदार के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में गडहर नरेश भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करता था क्योंकि उसकी एक मुद्रा पर ‘समुद्र’ उत्कीर्ण है।

शक: शक उस समय पश्चिम भारत में शासन कर रहे थे। अल्तेकर के अनुसार समुद्रगुप्तकालीन महाक्षत्रप रुद्रसेन तृतीय था।

मुरुण्ड: टॉल्मी के भूगोल से पता चलता है कि मुरुण्ड लोग गुप्तों के अभ्युदय के पूर्व गंगा की ऊपरी घाटी में राज्य करते थे। चीनी स्रोतों में इन्हें ‘मेउलुन’ It has been said. इनका राज्य गंगा नदी के मुहाने से सात हजार ली (लगभग 1200 मील) की दूरी पर स्थित था। यह स्थान कन्नौज हो सकता है। हेमचंद्र के अभिधानचिंतामणि ग्रंथ के अनुसार मुरुण्डों का एक राज्य लम्पाक (आधुनिक लघमन) में स्थित था। संभवतः लघमन के मुरुण्डों के साथ समुद्रगुप्त का कोई राजनीतिक संबंध था।

सिंहलद्वीप: सिंहलद्वीप से तात्पर्य श्रीलंका से है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका के शासक मेघवर्ण (चि-मि-किआ-मो-पो) ने बौद्ध यात्रियों की सुविधा के निमित्त बोधिवृक्ष के उत्तर की दिशा में एक सुंदर बौद्ध मठ बनवाया था। इस कार्य की अनुमति प्राप्त करने के लिए सिंहल नरेश ने उपहारों सहित अपना दूतमंडल समुद्रगुप्त की सेवा में भेजा था। ह्वेनसांग की यात्रा के समय यहाँ एक हजार से अधिक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे।

सर्वद्वीपवासी: प्रयाग-प्रशस्ति से पता चलता है कि सिंहल के अतिरिक्त कुछ अन्य द्वीपों के वासियों ने भी (सर्वद्वीपवासिभिः ) समुद्रगुप्त को बहुमूल्य उपहारादि दिया था। कुछ इतिहासकार सर्वद्वीप से तात्पर्य वायु पुराण में उल्लिखित अठारह पूर्वी द्वीपों से मानते हैं।

इस प्रकार सिंहल, शक, मुरुंड और कुषाण आदि विदेशी शक्तियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किंतु हरिषेण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन शक्तियों के साथ समुद्रगुप्त का कोई प्रत्यक्ष युद्ध हुआ था अथवा मात्र कूटनीतिक संबंध था। जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि ये शासक आत्म-निवेदन, कन्योपायन और भेंट-उपहारादि के द्वारा महाप्रतापी गुप्त सम्राट को संतुष्ट रखते थे और उसके कोप से बचे रहते थे।

समुद्रगुप्त का साम्राज्य-विस्तार (Samudragupta’s Empire Expansion)

अपनी विजयों के परिणामस्वरूप समुद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य का स्वामी हो गया। पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में असम तक और दक्षिण में सिंहल (लंका) द्वीप से लेकर उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद तक समुद्रगुप्त की तूती बोलती थी। आर्यावर्त के प्रदेश उसके प्रत्यक्ष नियंत्राण में थे; दक्षिणापथ के शासक उसकी अनुग्रह से अपनी सत्ता बचाए हुए थे; सीमांत-प्रदेशों के राज्य और गणराज्य उसे नियमित रूप से कर भुगतान करते थे और पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियाँ व दूरस्थ राजा भेंट-उपहारादि समखपत कर उसके साथ मैत्री-संबंध स्थापित किये हुए थे। प्रयाग-प्रशस्ति में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ‘पृथ्वीभर में कोई उसका प्रतिरथ (विरुद्ध खड़ा होने वाला) नहीं था, संपूर्ण पृथ्वी को उसने एक प्रकार से अपने बाहुबल से बांध रखा था (बाहुवीर्यप्रसरण धरणिबंधस्य )। वस्तुतः समुद्रगुप्त के शासनकाल में सदियों के राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यावर्त एक बार पुनः नैतिक, बौद्धिक एवं भौतिक उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था।

समुद्रगुप्त की प्रशासकीय व्यवस्था (Samudragupta’s Administrative System)

समुद्रगुप्त एक नीति-निपुण शासक था। उसके शासन-प्रबंध के संबंध में अधिक ज्ञात नहीं है। संभवतः साम्राज्य का केंद्रीय भाग उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। प्रयाग- प्रशस्ति में उसके कुछ पदाधिकारियों के नाम मिलते है-

संधिविग्रहिक: यह संधि तथा युद्ध का मंत्री होता था। समुद्रगुप्त का संधिविग्रहिक हरिषेण था जिसने प्रयाग-प्रशस्ति की रचना की थी।

खाद्यटपाकिक: यह राजकीय भोजनशाला का अध्यक्ष होता था। इस पद पर ध्रुवभूति नामक पदाधिकारी नियुक्त था।

कुमारामात्य: ये उच्च श्रेणी के पदाधिकारी होते थे जो अपनी योग्यता के बल पर उच्च से उच्च पद प्राप्त कर सकते थे। गुप्तलेखों में विषयपति, राज्यपाल, सेनापति, मंत्री आदि सभी को कुमारामात्य कहा गया है।

महादंडनायक: दिनेशचंद्र सरकार के अनुसार यह पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी तथा फौजदारी का न्यायाधीश था। अल्तेकर के अनुसार यह सेना का उच्च पदाधिकारी होता था।

समुद्रगुप्त को युद्धों में व्यास्त रहने के कारण शासन-व्यवस्था का स्वरूप निर्धारण करने का अधिक अवसर नहीं मिला। प्रयाग-प्रशस्ति में ‘भुक्ति ’ तथा ‘विषय ’ शब्दों के प्रयोग से लगता है कि साम्राज्य का विभाजन प्रांतों तथा जिलों में किया गया था।

अश्वमेध यज्ञ : संपूर्ण भारत में एकछत्र अबाधित शासन स्थापित कर और धरणिबंध के आदर्श को पूर्णकर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा ‘पराक्रमांक’ की उपाधि धारण की। प्रयाग-प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। इससे लगता है कि इस अश्वमेध यज्ञ का संपूादन प्रशस्ति के लिखे जाने के बाद हुआ था। स्कंदगुप्त के भितरी लेख में समुद्रगुप्त को ‘चिरोत्सन्नाश्वमेधहर्त्तुः ’ (चिरकाल से परित्यक्त अश्वमेध-यज्ञ का अनुष्ठान करनेवाला) और प्रभावतीगुप्ता के पूना ताम्रलेख में ‘अनेकाश्वमेधयाजिन् ’ (अनेक अश्वमेध यज्ञ करनेवाला) कहा गया है।

अश्वमेध-यज्ञ के उपलक्ष्य में ही समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया होगा। इन मुद्राओं के पुरोभाग पर यज्ञ-यूप में बंधे अश्वमेध अश्व का अंकन है और पृष्ठ भाग पर सम्राट की उपाधि ‘अश्वमेध-पराक्रमः ’ मिलती है जो उसके अश्वमेध यज्ञ किये जाने का प्रमाण है। रैप्सन का अनुमान है कि समुद्रगुप्त ने संभवतः कुछ राजकीय मुहरों पर भी अश्वमेध-यज्ञ से संबंधित दृश्यों को अंकित करवाया था। मिट्टी की ऐसी एक मुहर ब्रिटिश संग्रहालय में है जिस पर अश्वमेध का अश्व यज्ञ-यूप में बंधा है और ऊपर ‘पराक्रमः ’ लेख अंकित है। यह मुहर समुद्रगुप्त की ‘अश्वमेध-पराक्रमः’ उपाधि का स्मरण कराती है। प्रयाग-प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इन अश्वमेध यज्ञों के अवसर पर वह कृपणों, दीनों, अनाथों और निर्बल लोगों की सहायता कर उनके उद्धार का प्रयास करता था।

समुद्रगुप्त की मुद्राएँ (Samudragupta’s Currencies)

समुद्रगुप्त प्रतिभा-संपन्न सम्राट था जिसने अपने पिता द्वारा प्रवर्तित गुप्त मुद्रा-कला को संवर्द्धित करते हुए छः प्रकार की स्वर्ण-मुद्राओं का प्रचलन करवाया। इन मुद्राओं से समुद्रगुप्त की व्यक्तिगत अभिरुचि और उसके शासनकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। उसके द्वारा प्रवर्तित छः प्रकार की मुद्राओं का विवरण निम्नलिखित है-

धनुर्धर प्रकार: धनुर्धर प्रकार की मुद्राओं के पुरोभाग पर सम्राट युद्ध की पोशाक में धनुष-बाण लिए खड़ा है तथा मुद्रालेख ‘अजेय राजा पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीतता है’ द्धअप्रतिरथो विजित्य क्षितिं सुचरितैः दिव जयति) उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ उसकी उपाधि ‘अप्रतिरथः ’ अंकित है।

परशु प्रकार: इस प्रकार की मुद्राओं के मुख भाग पर परशु लिए राजा का चित्र तथा मुद्रालेख ‘कृतांत परशु राजा राजाओं का विजेता तथा अजेय है’ (कृतांतपरशुर्जयतयजित राजजेताजितः ) उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर देवी की आकृति और उसकी उपाधि ‘कृतांत परशु’ अंकित है।

व्याघ्रनिहंता प्रकार: इन मुद्राओं के पुरोभाग पर एक सिंह का आखेट करते हुए समुद्रगुप्त की आकृति तथा उसकी उपाधि ‘व्याघ्रपराक्रमः ’ अंकित है। पृष्ठ भाग पर मकरवाहिनी गंगा की आकृति के साथ ‘राजा समुद्रगुप्तः ’उत्कीenas है। ये सिक्के सर्वाटविकराजविजय से संबंधित प्रतीत होते हैं।

वीणावादन प्रकार: इस प्रकार की मुद्राओं के पुरोभाग पर वीणा बजाते हुए राजा की आकृति तथा मुद्रालेख ‘महाराजाधिराजश्रीसमुद्रगुप्तः’ उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर कार्नकोपिया लिए हुए लक्ष्मी की आकृति अंकित है। इससे लगता है कि समुद्रगुप्त संगीत और कविता का भी प्रेमी था।

गरुड़ प्रकार: इन मुद्राओं के पुरोभाग पर राजा की अलंकृत आकृति के समक्ष गरुड़ध्वज तथा मुद्रालेख ‘सैकड़ों युद्धों का विजेता तथा शत्रुओं का मान-मर्दन करने वाला अजेय राजा स्वर्ग को जीतता है’ (समरशत वितत विजयोजित रिपुरजितो दिवं जयति ) अंकित है। पृष्ठ भाग पर सिंहासनासीन लक्ष्मी का चित्र और ‘पराक्रमः’ शब्द उत्कीर्ण है। इस वर्ग की मुद्राएँ सर्वाधिक प्रचलित थीं।

अश्वमेध प्रकार: समुद्रगुप्त ने ‘धरणिबंध’ के उपलक्ष्य में अश्वमेध प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया था। इन मुद्राओं के पुरोभाग पर यज्ञ-यूप में बँधे अश्व का चित्र तथा मुद्रालेख ‘राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है’ (राजाधिराजो पृथ्वी विजित्य दिवं जयत्या गृहीत वाजिमेधः ) उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर राजमहिषी दत्तदेवी की आकृति के साथ-साथ सम्राट की उपाधि ‘अश्वमेध-पराक्रमः’ मिलती है।

समुद्रगुप्त का चरित्र एवं व्यक्तित्व (Samudragupta’s Character and Personality)

समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी एवं पराक्रमी सम्राट था। इसने आर्यावर्त्त के राजाओं का उन्मूलन तथा सुदूर दक्षिण के राज्यों की विजय कर अपनी उत्कृष्ट सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। उसकी मुद्राओं पर कृतांत-परशु, सर्वराजोच्छेता, व्याघ्र-पराक्रमः तथा अश्वमेध-पराक्रमः जैसी भारी-भरकम उपाधियां मिलती हैं जो उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का दर्पण हैं। प्रयाग-प्रशस्ति के अनुसार उसमें सैकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त करने की अपूर्व क्षमता थी; अपनी भुजाओं से अर्जित पराक्रम ही उसका सबसे उत्तम बंधु था; परशु, बाण, शंकु, शक्ति आदि अस्त्रों-शस्त्रों के सैकड़ों घावों से उसका शरीर सुशोभित था। उसने अपने विजय अभियान में भिन्न-भिन्न राज्यों के साथ एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न न्यायोचित नीतियों का आश्रय लिया जो उसकी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। प्रयाग-प्रशस्ति में उसे ‘देव’ (लोकधाम्नो देवस्य ) कहा गया है। वह उसी सीमा तक मनुष्य था, जहाँ तक वह लौकिक क्रियाओं का अनुसरण करता था। प्रयाग-प्रशस्ति में इस अचिंतय पुरुष की तुलना कुबेर, वरुण, इंद्र और यमराज जैसे देवताओं से की गई है तो एरण लेख में पृथु, रघु आदि नरेशों से। वह पराक्रम, शक्ति और विनम्रता जैसे सद्गुणों का भंडार था। उसकी सैनिक योग्यता से प्रभावित होकर ही इतिहासकार स्मिथ ने उसे ‘भारतीय नेपोलियन ’ की संज्ञा दी है।

समुद्रगुप्त कवि तथा संगीतज्ञ भी था। वह उच्चकोटि का विद्वान् तथा विद्या का उदार संरक्षक भी था। महादंडनायक ध्रुवभूति के पुत्र संधिविग्रहिक हरिषेण ने उसके वैयक्तिक गुणों और चरित्रा के संबंध में प्रयाग-प्रशस्ति में लिखा है कि ‘उसका मन विद्वानों के सत्संग-सुख का व्यसनी था। उसके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अविरोध था। उसने अनेक काव्यों की रचना करके ‘कविराज’ की उपाधि प्राप्त की थी (विद्वज्जनोपजीव्यानेक काव्यक्रियाभिः प्रतिष्ठित कविराजशब्दस्य )। यद्यपि समुद्रगुप्त की किसी रचना का ज्ञान नहीं है, किंतु वामन के काव्यालंकार सूत्रा से पता चलता है कि उसका एक नाम ‘चंद्रप्रकाश ’ भी था। संभवतः वह प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् वसुबंधु का आश्रयदाता था।

वह महान् सम्राट संगीत और वीणा-वादन में निपुण था। अपनी मुद्राओं पर वह वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। प्रयाग-प्रशस्ति में कहा गया है कि गांधर्व विद्या में प्रवीणता के साथ उसने देवताओं के स्वामी (इंद्र) के आचार्य (कश्यप), तुम्बुरु, नारद आदि को भी लज्जित कर दिया था।

समुद्रगुप्त उदार, दानशील, असहायों तथा अनाथों का आश्रयदाता था। वह सज्जनों का उद्धारक और दुर्जनों का संहारक था। उसकी नीति थी कि साधु का उदय और असाधु का प्रलय हो। प्रसन्न होने पर वह कुबेर और क्रुद्ध होने पर यम के समान था (धनान्तकतुष्टिकोप तुल्यः )। उसके यश से तीनों लोक पवित्रा होते थे। उसका हृदय इतना कोमल था कि भक्ति और झुक जाने मात्र से वह वश में हो जाता था। प्रशस्ति में कहा गया है कि उसकी उदारता के कारण ‘श्रेष्ठकाव्य (सरस्वती) तथा लक्ष्मी का शाश्वत विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया था। इस प्रकार यदि एक ओर वह मृदु-हृदय एवं अनुकंपावान था, तो दूसरी ओर कृतांतु परशु भी था।

समुद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ सम्राट था जो वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसे धर्म की प्राचीर (धर्मप्राचीरबंधः ) कहा गया है। गया ताम्रपत्र में उसकी उपाधि ‘परमभागवत ’ मिलती है। वह विविध सुंदर आचरणों से युक्त बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न सम्राट था। प्रयाग-प्रशस्ति के अनुसार विश्व में कौन सा ऐसा गुण है जो उसमें नहीं है (कोनुसाद्योऽस्य न स्याद् गुणमति )। रमेशचंद्र्र मजूमदार सही लिखते हैं कि ‘लगभग पाँच शताब्दियों के राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी आधिपत्य के बाद आर्यावर्त्त पुनः बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया।’